Asteroides

Asteroides

São mais de um milhão. Alguns são arredondados, outros são “batatóides’” Uns são “bem-comportados” outros não respeitam as regras de trânsito… e por isso, os choques acontecem. Não há nenhum objecto sólido do Sistema Solar que não mostre os resultados desses acidentes cósmicos.

Na Terra, moldaram a própria história da vida. Agora, para uma espécie que até certo ponto lhes deve a existência, são alvos apetitosos…, mas também uma ameaça permanente. Apesar do muito que aprendemos sobre eles nos últimos duzentos anos, ainda há muito para descobrir. Neste Tema do Mês, vamos aflorar estes fascinantes objectos, os asteróides.

Autor: José Saraiva

José Saraiva é geólogo de formação. Licenciado pela Univ. Coimbra, fez um Mestrado no IST e por lá ficou muitos anos como bolseiro de investigação. Marte e outros planetas foram alvo de várias investigações sob o prisma da Análise de Imagem ao longo desses anos. Actualmente é Coordenador de Projectos no NUCLIO, de que é colaborador há muitos anos.

Nota: o autor do texto não escreve segundo o novo Acordo Ortográfico.

⬇︎ Clique, abaixo, para ler cada uma das partes deste tema

Asteroides – Parte 1

Quando Urano foi descoberto por Herschel, em 1781, esse facto pareceu confirmar uma ideia avançada em 1766 segundo a qual as distâncias dos diversos planetas ao Sol seguiam uma progressão que podia ser traduzida em termos matemáticos. Essa ideia, conhecida como lei de Titius-Bode, sugeria que devia existir um planeta entre Marte e Júpiter (algo que fora primeiro adiantado por Kepler, em 1596). E assim, um grupo de 24 astrónomos europeus decidiu realizar um esforço para o encontrar. Mas antes que esse empreendimento desse frutos, no dia 1 de Janeiro de 1801, o astrónomo italiano Piazzi, enquanto verificava um catálogo estelar, descobriu um novo objecto, que tomou por um cometa e que observou até 11 de Fevereiro. Foi Bode que, ao receber a notícia, concluiu que a busca pelo planeta desconhecido tinha terminado. Este recebeu o nome de Ceres, deusa romana da agricultura. Apesar do seu rasto ter sido perdido, foi recuperado no fim do ano, graças ao trabalho matemático de Gauss.

No ano seguinte, foi descoberto outro objecto (Pallas) na mesma região. Foi Olbers o autor da descoberta, mas foi Herschel que propôs para estes novos planetas a designação genérica de asteróides, uma vez que eles nunca deixavam de se apresentar como pontos luminosos, como as estrelas. Olbers seria também o autor da descoberta de Vesta, em 1807 (em 1804 tinha sido descoberto Juno, de menores dimensões), que observou depois a olho nu (o céu era mais escuro nessa altura).

Foi também Olbers quem sugeriu que estes asteróides eram o resultado da destruição de um antigo planeta de maiores dimensões que existira naquela região do Sistema Solar. Uma alternativa foi proposta ao mesmo tempo, por Huth, que sugeria que os asteróides existiam desde sempre, e que seriam mais numerosos.

Entretanto, o ritmo das descobertas aumentou, e pelo fim do século já havia centenas de asteróides identificados – nessa altura já riscados da lista de planetas (embora por vezes se continuasse a usar o termo). Eram mesmo considerados quase como uma verdadeira praga astronómica, por introduzirem um “ruído” indesejado na observação dos céus, onde tanto havia ainda por descobrir – um curioso paralelo com a situação actual, quando nos lembramos das “constelações” de satélites que algumas empresas lançam para a órbita terrestre.

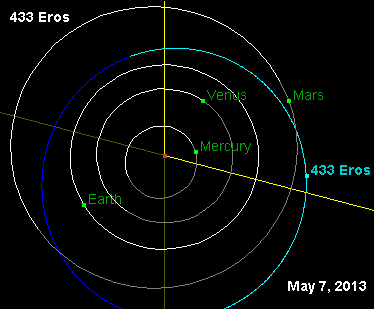

A introdução da fotografia levou ao crescimento rápido do número de asteróides conhecidos. E a novas descobertas – até então todos os asteróides descobertos tinham órbitas na zona entre Marte e Júpiter, mas em 1896 foi descoberto o primeiro caso de um asteróide que cruzava a órbita de Marte, que recebeu o nome de Eros.

Em 1906 foram descobertos os primeiros asteróides que partilham a órbita de Júpiter, embora com 60º de avanço ou atraso. Aquiles e Pátroclo foram assim os primeiros representantes dos Troianos de Júpiter.

Em 1918, no meio de vários estudos estatísticos sobre as já centenas de asteróides conhecidos, Hirayama definiu famílias de asteróides com possíveis origens comuns. E em 1932 foram descobertos os primeiros asteróides com órbitas que cruzam a da Terra: Apolo e Amor. Em 1968 foi pela primeira vez utilizado o radar para estudar um asteróide, no caso Ícaro.

Na década seguinte, foi estabelecido um esquema classificativo dos asteróides com base nas suas características. Em 1976 foi encontrado o primeiro representante do grupo Atena, e em 1977 foi encontrado Chiron, um objecto ainda hoje misterioso, talvez de natureza cometária (e que pode um dia ainda vir a ser considerado um planeta-anão), e que foi durante algum tempo o mais longínquo asteróide conhecido. Mas só na década de 90 se começaram a descobrir os objectos transneptunianos, os mais distantes asteróides conhecidos (a terminologia torna-se complicada nesta zona do Sistema Solar).

Entretanto, tinha já sido criado o Minor Planet Center, instituição que recolhe toda a informação sobre novas descobertas, suas órbitas, características… e nomes.

Hoje em dia são conhecidos mais de um milhão de asteróides. Nem todos têm nomes oficiais, mas todos têm uma designação que os identifica. Na realidade, essa forma de os individualizar começou a ser posto em prática logo em 1851 – tratava-se apenas de os numerar por ordem de descoberta. Outros esquemas foram propostos, com vantagens e inconvenientes, até que em 1925 se impôs o sistema que perdura até hoje; um ano é dividido em meios-meses, e a cada meio mês é atribuída uma letra, por ordem alfabética; assim, o primeiro asteróide descoberto na primeira metade de Janeiro de 2020 é o 2020AA (2020 – ano, A – da primeira metade do mês de Janeiro, e o outro A – por ser o primeiro); o primeiro descoberto na segunda metade do mês (16 a 31 de Janeiro) é o 2020BA; e quando se chega ao fim do alfabeto (nas segundas letras), junta-se-lhes um número.

Mas essa é uma designação, digamos, técnica. Há muito que se instalou o costume de o descobridor de alguns tipos de objectos do Sistema Solar lhe poder dar um nome (embora possamos relembrar que Galileu, o primeiro a descobrir “novos” objectos no Sistema Solar, não conseguiu impor os nomes que escolheu para os quatro grandes satélites de Júpiter). E isso levou a muitos episódios quase lamentáveis: a partir de 1875, a origem mitológica dos nomes começou a ser posta de parte, e surgiram os nomes paroquiais de reis, políticos e outras figuras icónicas, os nomes de amigos e famílias, e por aí fora.

Em 1885, a possibilidade de atribuir o nome a um asteróide foi mesmo objecto de um leilão… e assim o número 244 chama-se “Bettina”, nome da esposa do barão von Rothschild. Ainda assim, algumas regras prevaleceram: todos os asteróides do grupo Atena têm nomes de deuses egípcios; os troianos de Júpiter têm nomes de heróis gregos de um lado e de troianos do outro (aí a coisa começou mal, ao separar Aquiles e Pátroclo, ambos combatentes do lado grego; por outro lado, Heitor foi parar ao meio dos gregos!). Hoje em dia existem regras estritas para os nomes dos asteróides, que impedem, por exemplo, que assim se homenageiem pessoas ainda viva.

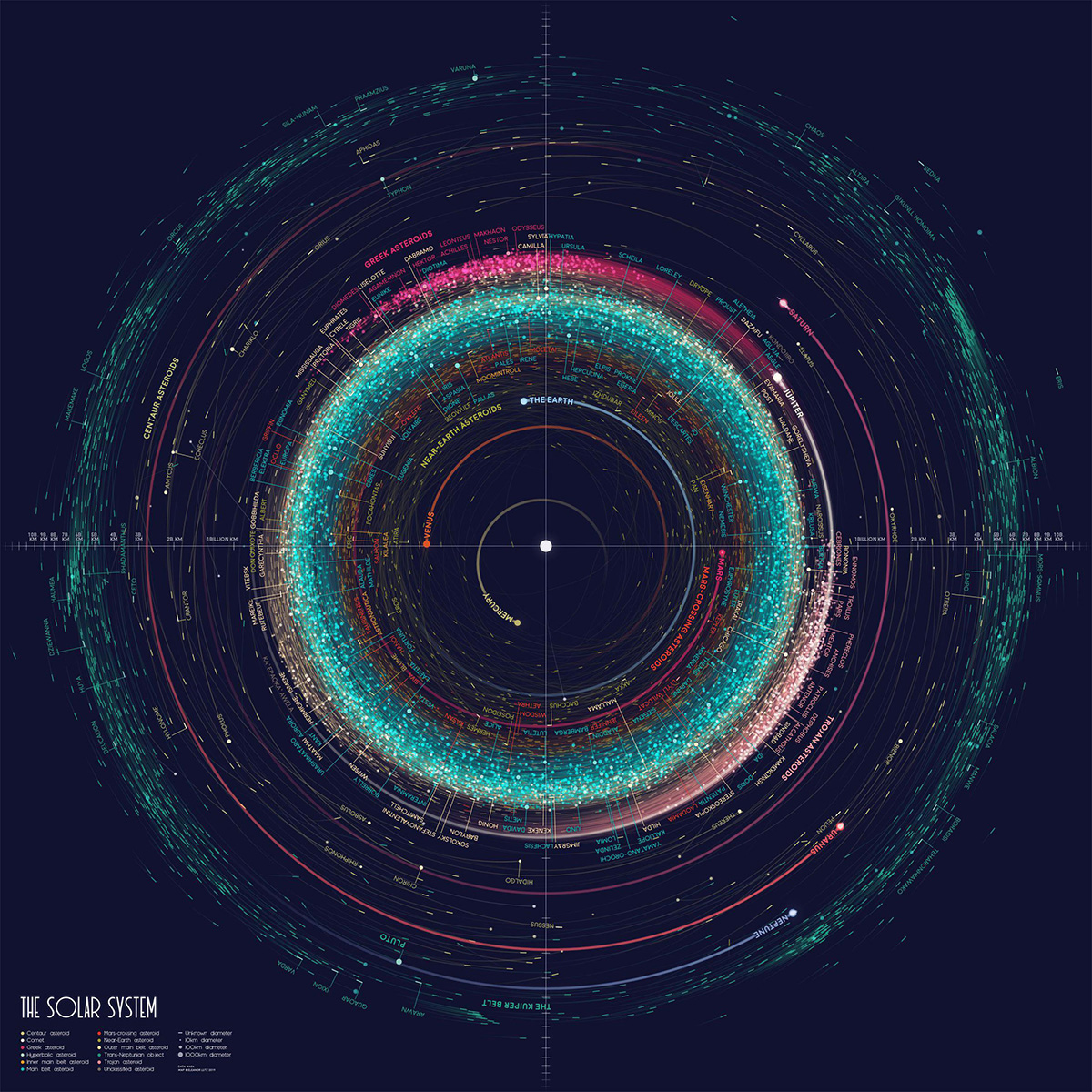

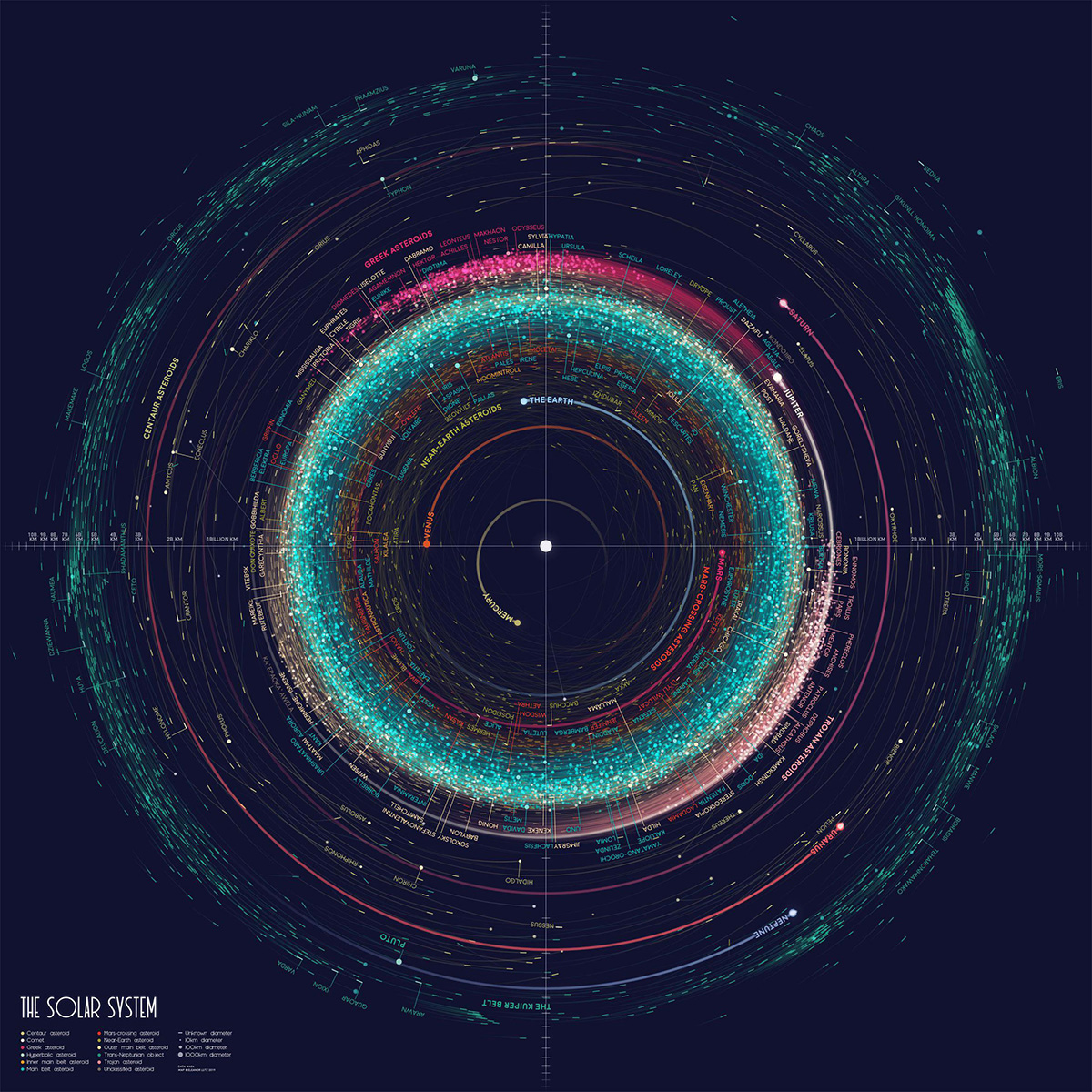

Para concluir, vejamos os principais grupos de asteróides: a maior concentração deles está na Cintura Principal, entre Marte e Júpiter, embora existam entre eles algumas claras divisões; na zona exterior do Sistema Solar, há também um vasto número de asteróides, na Cintura de Kuiper-Edgeworth; temos os NEAs, ou asteróides próximos da Terra (que se dividem em vários grupos); os troianos (primeiro identificados a seguir a órbita de Júpiter, mas com equivalentes em quase todos os outros planetas); os centauros, cujas órbitas se situam entre as dos planetas gigantes; os asteróides dispersos, os que foram capturados e se satelizaram em torno dos gigantes de gás e gelo (e talvez mesmo Marte), e, descoberta mais recente, os que vieram provavelmente de outras paragens e executam órbitas longe do plano da eclíptica. Por curiosidade, uma busca sobre grupos de asteróides na Wikipedia dá-nos 133 diferentes designações.

É costume dizer que os asteróides são o que resta dos processos de formação dos planetas – mas o que quer isso dizer realmente?

Vamos tentar percebê-lo no próximo capítulo deste Tema do Mês.

Asteroides – Parte 2

A Terra e o Sistema Solar têm uma longa história, que na sua esmagadoramente maior parte decorreu sem qualquer testemunha que a pudesse registar. No entanto, a cuidada análise daquilo que já encontrámos na exploração dos diversos planetas e outros objectos, a observação do Universo – em particular, de outros sistemas estelares numa fase mais recuada da sua existência –, e a especulação racional permitem-nos adiantar algumas ideias de como as coisas se devem ter passado – o que não impede que essas ideias sejam retocadas, corrigidas e alteradas se um dia descobrirmos novos indícios que obriguem a repensar esse passado longínquo.

De acordo com o que julgamos saber, no centro do que fora em tempos uma grande nuvem de gás e poeira nasceu uma estrela – o Sol. Em seu redor girava um disco de poeira (sobretudo) que viria a dar origem a um cortejo de planetas. Como? A matéria condensada graças à diminuição da temperatura começou a pouco e pouco a agregar-se e a formar grãos de pequena dimensão.

No seio da densa nuvem aplanada, as interacções entre esses grãos eram comuns; dependendo da dimensão e da velocidade relativas, essas interacções podiam levar à aglomeração, fazendo crescer os grãos, ou à disrupção, que era como um passo atrás, transformando-os de novo em pequenos fragmentos. Os maiores destes grãos tinham maior tendência a “recolher” os mais pequenos e assim crescer cada vez mais (embora os choques destrutivos nunca tenham deixado de existir).

Este processo de acreção levou à formação de objectos de maior dimensão – os chamados planetesimais; e aí está um daqueles termos que são objecto de inúmeras definições diferentes, consoante o prisma por que são vistos. Uma coisa é certa: nesta história, eles são apenas um ponto de passagem, com uma composição que reflectia a composição global do material do disco primordial.

Vamos considerar que os planetesimais eram objectos de dimensão razoável – a suficiente para que a gravidade desempenhasse um papel relevante nas suas interacções, mas não para que o tamanho (e o calor) os levassem a sofrer um processo de diferenciação interna. Os planetesimais são assim vistos geralmente como os blocos básicos que estiveram na origem dos planetas – e dos seus maiores satélites, e dos asteróides. A junção de planetesimais deu origem a protoplanetas, objectos maiores que sofreram em geral processos de diferenciação interna (ou seja, os materiais mais densos, como os metais, migraram para o centro, e os silicatos mais leves formaram crostas) e depois puderam ter alguma evolução geológica. É difícil de saber se os planetas se formaram a partir destes objectos já diferenciados ou se foram o culminar de uma acreção de inúmeros planetesimais, com uma diferenciação posterior. O mais provável é que tenha sido um processo misto, com componentes de ambos os tipos, mas provavelmente influenciada pelo local de origem. No caso dos maiores asteróides, porém, a história termina aqui, muito devido à influência gravítica dos planetas entretanto formados, que impediu a continuação da acreção destes protoplanetas.

Ao longo deste processo as colisões prosseguiram, por vezes destruindo completamente os objectos envolvidos (dando origem a nuvens de detritos de tamanhos diversos), por vezes arrancando-lhes fragmentos ou mesmo camadas.

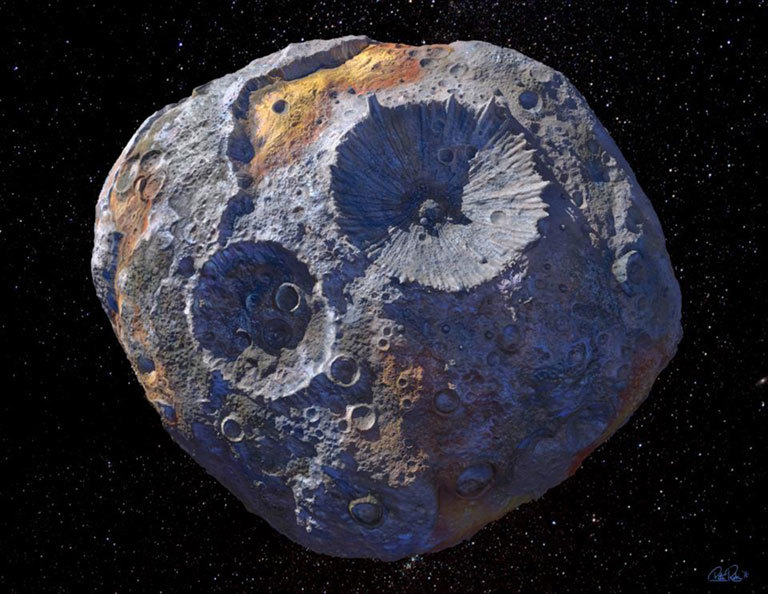

E assim ficámos com a variedade de objectos a que hoje em dia chamamos asteróides: de meros fragmentos que ficaram isolados nalgum ponto da sua história e imutáveis daí para a frente (e recordamos que a designação de asteróide é aplicada a objectos a partir de 1 metro de dimensão) a objectos esféricos e diferenciados, em que ocorreram diversos processos geológicos de origem interna (relembramos que Ceres, planeta-anão, manteve também a designação de asteróide… claro que estamos apenas a falar de divisões impostas pela mente humana, a que a Natureza não está de forma alguma presa). Pelo meio temos objectos que se pensa corresponderem a verdadeiros planetesimais, na medida em que ainda se apresentam inalterados, ou quase (como Arrokoth, que foi visitado pela sonda New Horizons há pouco tempo; note-se que este objecto parece ter resultado da agregação de dois corpos a baixa velocidade), e que orbitam o Sol para lá da órbita de Neptuno – zona para onde terão sido lançados pela influência gravítica dos grandes planetas; asteróides de formas irregulares que parecem corresponder a montes de “entulho” (resultado de colisões explosivas) aglomerado pela gravidade; asteróides sem camadas exteriores (como Psyche, um asteróide com uma superfície metálica, que se julga corresponder ao núcleo de um protoplaneta diferenciado que perdeu as camadas rochosas mais externas). Na realidade, os asteróides sem forma regular e com evidências de encontros colisionais no passado são de longe os mais numerosos, pelo que se pensa que em tempos existiram alguns corpos de maiores dimensões que foram destruídos e deram origem a um grande número de fragmentos.

Claro que a definição de classes, grupos ou famílias de asteróides se ficou a dever à sua observação a partir da Terra – das órbitas, das dimensões e formas, e sobretudo da forma como eles reflectem diversas formas de radiação electromagnética, da luz visível ao radar. O estudo próximo dos asteróides só começou há poucas décadas, graças aos programas de exploração do Sistema Solar por sondas automáticas.

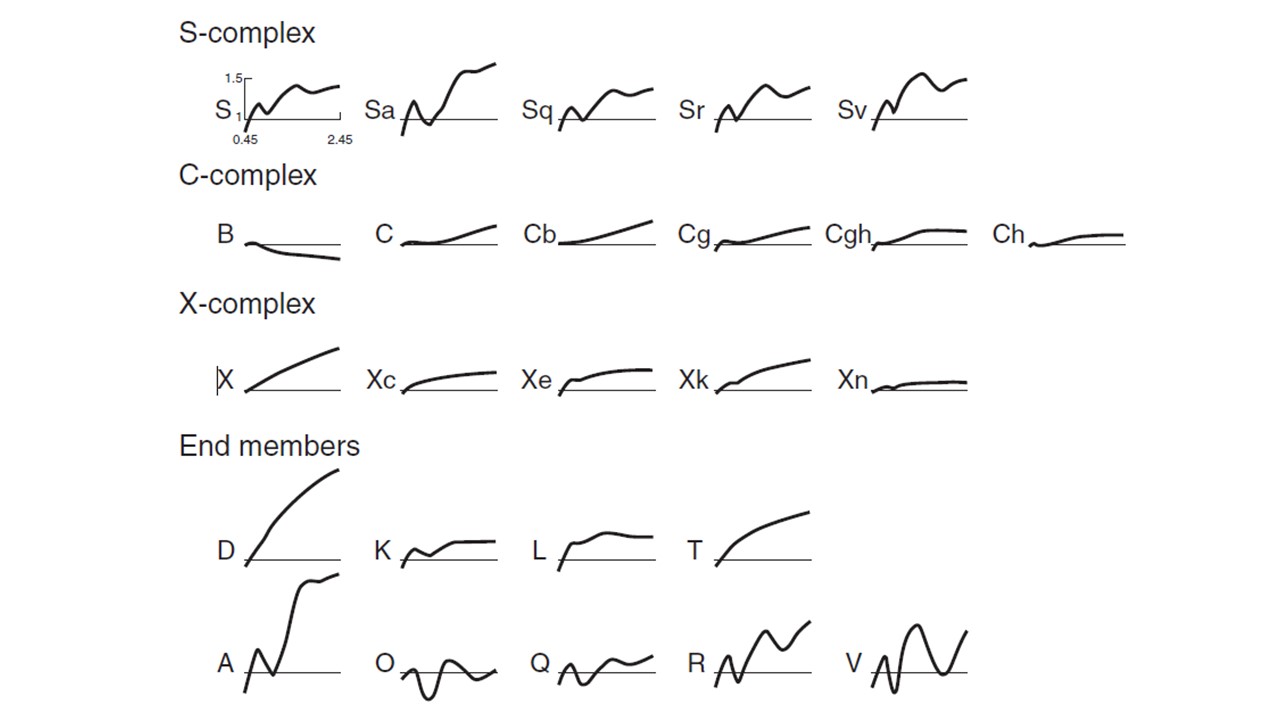

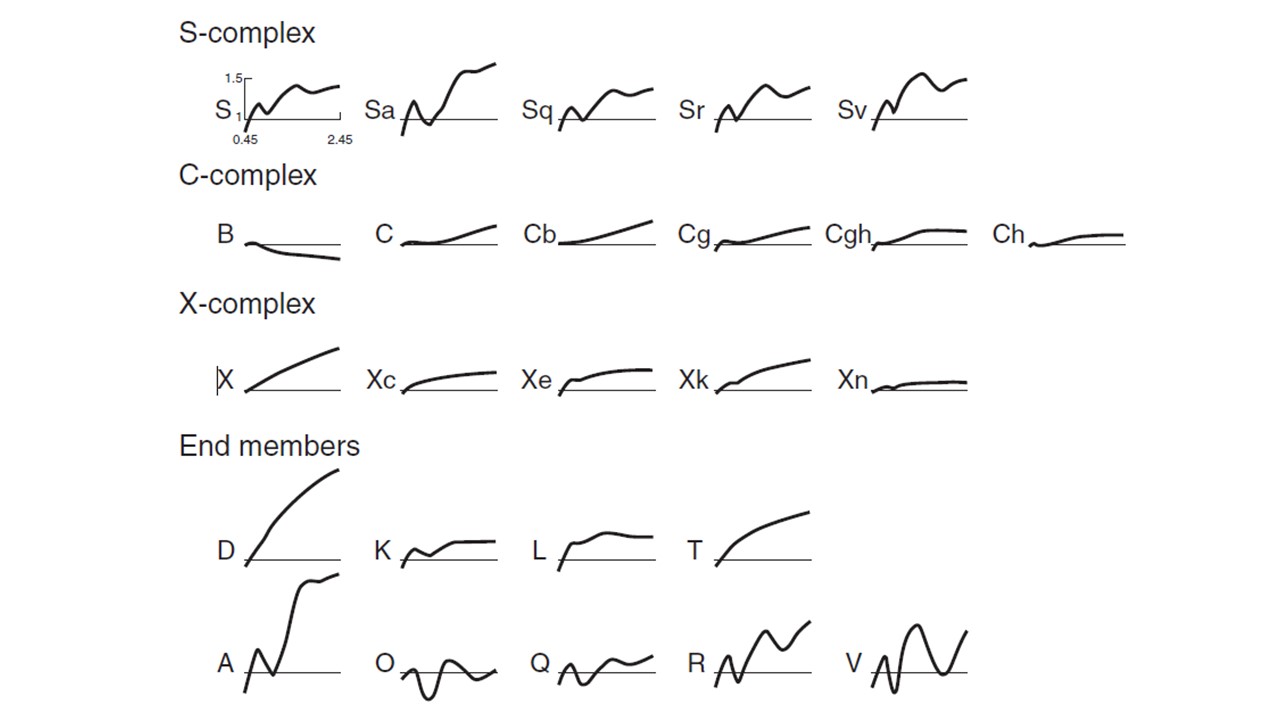

Nos anos 70 surgiu uma primeira classificação de asteróides de tipo S (silicatado) e C (carbonatado), grandemente baseada nas semelhanças espectrais que apresentavam com certos tipos de meteoritos com essas composições. Nos anos 80, novas técnicas e observações levaram à criação de muitos outros grupos e tipos (subdivisões dos grupos). Hoje em dia usa-se uma classificação em 25 grupos, baseada em observações visuais e no infravermelho.

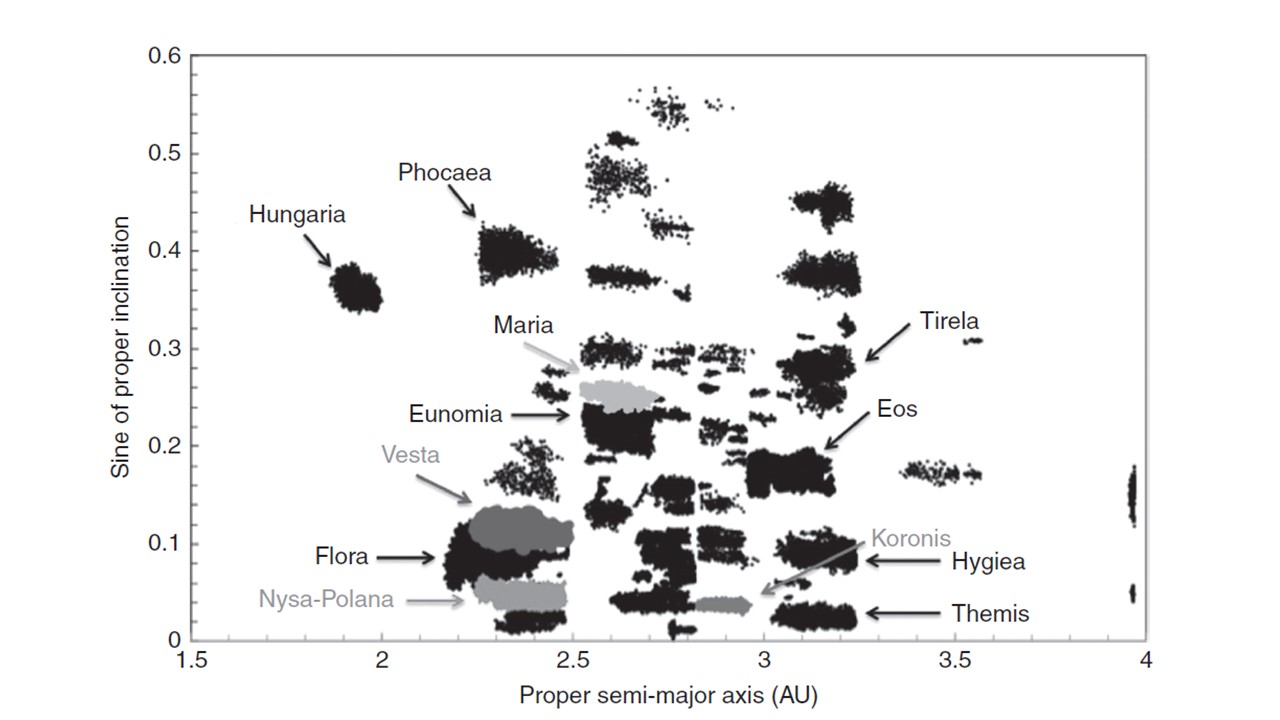

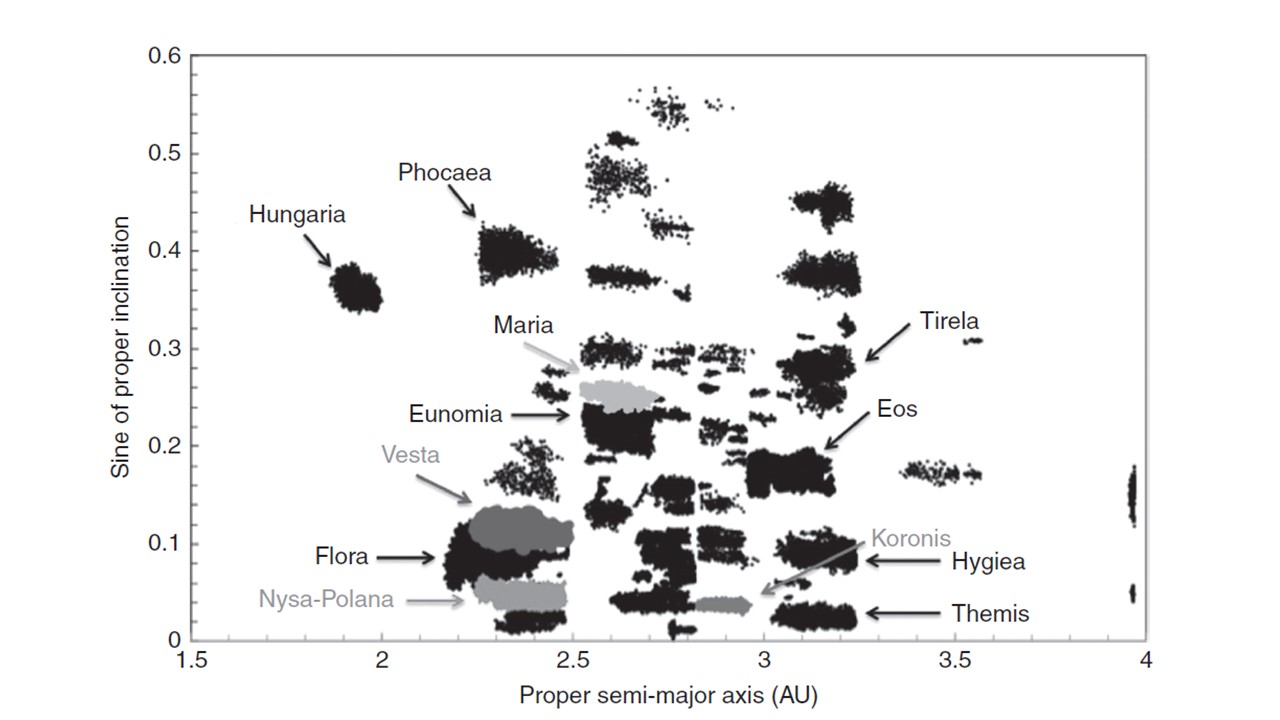

Outra divisão foi a proposta por Hirayama nas primeiras décadas do século XX. Neste caso, trata-se de famílias, ou seja, de asteróides que apresentam algumas características orbitais comuns, e que se julga terem tido origem num mesmo evento de colisão e fragmentação de um objecto parental. Um estudo de 2015 identificou 122 grandes famílias na Cintura Principal, com base em estudos estatísticos da distribuição dos asteróides no espaço. Curiosamente, verificou-se uma homogeneidade composicional inesperada nessas famílias (seria de esperar que diversas camadas desse corpo parental, com composições diferentes, estivessem representadas) – que se pode dever aos processos colisionais posteriores à origem da família.

Há também estimativas da idade das diferentes famílias, mas esse é um passo que facilmente pode levar a erros – há anos, uma determinada família foi, com base nesses dados, apontada como forte suspeita de “responsabilidade” na extinção dos dinossauros… de que foi depois ilibada.

Muitas outras características podem ser estudadas hoje em dia nos asteróides, e fornecer informações sobre a sua complexa história, quer a de grupo quer a individual.

Na realidade, neste século, a ideia de que o Sistema Solar seria um modelo de permanência e tranquilidade, em que todos os objectos ocupavam as posições em que se tinham formado, sofreu grandes abalos. Hoje em dia, a visão mais popular da história do Sistema Solar, englobando os modelos designados por Nice e Grand Tack, inclui migrações dos gigantes Júpiter e Saturno, com importantes consequências para a distribuição dos asteróides pelas diferentes regiões do Sistema (para lá de outras, como a dimensão de Marte e as posições actuais de Úrano e Neptuno). Terá sido assim que as coisas se passaram? É nesta altura a melhor explicação disponível – o que não significa que ela não possa ser revista no futuro.

O facto indesmentível é que os asteróides, restos inevitáveis dos processos de formação dos planetas, desempenharam um papel importante na evolução geológica de alguns dos planetas – foi o facto de parecer ter havido uma concentração de impactos num dado ponto da história planetária, o chamado Grande Bombardeamento Tardio, que levou à procura de explicações, e ao modelo de Nice. Mas, neste terceiro planeta a que chamamos casa, eles têm um duplo papel, de vilões, com a influência no desaparecimento de inúmeros grupos de organismos, e de heróis, já que permitiram o surgimento de uma espécie (pelo menos) cujos membros se permitem especular sobre o que se passou no Universo antes da sua emergência.

Hoje em dia, os asteróides voltam a ser vilões, vistos como uma permanente ameaça de destruição por essa mesma espécie. Uma ameaça que justifica, mais do que tudo, uma vigilância e uma tentativa de melhor os compreender. O que, por sua vez, os faz aparecer como uma possível fonte de riquezas, o que não deixa de fazer lamber os lábios a alguns.

Asteroides – Parte 3

Numa famosa cena do filme “O Império Contra-Ataca”, a Millenium Falcon serpenteia por entre um verdadeiro labirinto de calhaus espaciais, evitando por pouco ser reduzida a cinzas. Por essa altura, no mundo real, já a Pioneer 10 e as outras sondas a caminho dos gigantes gasosos e do espaço profundo tinham atravessado a Cintura de Asteróides do Sistema Solar, e não tinham encontrado, ao longo de meses de travessia dessa região, nada que se parecesse com essa densa acumulação de asteróides… O espaço é muito grande, e em todas as dimensões.

Mas a curiosidade sobre os asteróides era imensa. As observações a partir da Terra têm os seus limites. E, portanto, foram traçados planos para missões de visita a estes objectos. No entanto, concretizar os planos revelou-se difícil. Quando se desenhou a missão Galileo a Júpiter, foi verificado que seria possível sobrevoar um asteróide, o Amphitrite, o 29º a ser descoberto, com um diâmetro de pouco mais de 200 km. Contudo, a desintegração do Challenger acabou por adiar o lançamento da sonda, e esse plano ruiu. Quando por fim a Galileo partiu, tornou-se ainda assim a primeira sonda a aproximar-se de um asteróide.

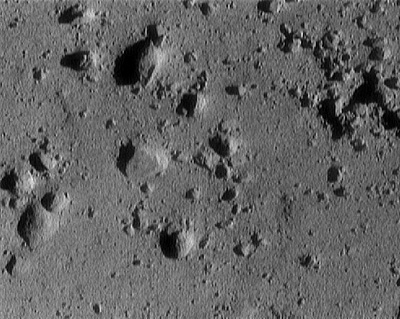

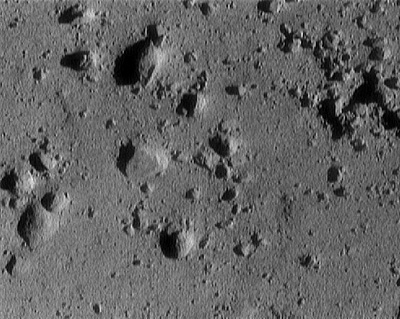

Pouco mais de dois anos depois do lançamento, a Galileo passou a cerca de 1500 km do 951 Gaspra, um asteróide com um diâmetro médio de 12,2 km. Tem uma forma irregular, e uma composição rica em olivina, pertencendo ao grupo S. A superfície parece bastante uniforme, embora com crateras (pequenas) e sulcos. A idade apontada fica entre os 20 e os 300 milhões de anos, e pensa-se que Gaspra se individualizou como um fragmento de um asteróide maior que, ao desfazer-se, deu origem à família Flora.

Outros dois anos decorreram até a Galileo passar junto (a 2940 km) de outro asteróide, o 243 Ida. De forma também irregular, um pouco maior do que Gaspra (com um diâmetro médio de 31.4 km), este objecto tem uma superfície densamente craterizada, o que aponta para uma idade elevada. Pertence à família Koronis, e a sua composição coloca-o também no grupo S. Os dados recolhidos pela Galileo apontam para uma relação entre estes asteróides e o tipo mais comum de meteorito, os condritos. Mas Ida tinha uma surpresa preparada: uma lua, a pequena Dactyl, com cerca de 1 km de diâmetro. A sua origem não ficou cabalmente esclarecida, mas deve ter nascido ao mesmo tempo que Ida, já que o asteróide e o seu satélite partilham várias características, e a possibilidade de uma captura foi considerada como remota.

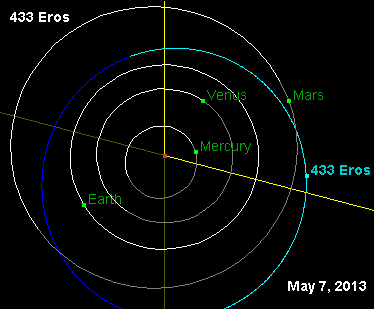

Passaram vários anos até se concretizar uma missão cujo alvo era especificamente um asteróide: o 433 Eros, classificado como NEA (ou seja, um asteróide próximo da Terra). A NEAR Shoemaker foi lançada em 1996 com vários instrumentos para analisar em pormenor o seu objectivo, que deveria orbitar durante um ano. Pelo caminho, em 1997, passou por outro asteróide, o 253 Mathilde. Depois, falhou a primeira tentativa de inserção orbital; a sonda quase foi perdida, mas acabou por recuperar e tentar de novo mais de um ano depois, já em 2000. Passou um ano em torno do asteróide, e depois desceu à superfície. Não se esperava que a sonda sobrevivesse, mas isso aconteceu, e permitiu a recolha de mais dados. A missão foi dada por concluída em Fevereiro de 2001.

Eros, descoberto em 1898, foi o primeiro asteróide conhecido cuja órbita o faz passar para o interior da órbita de Marte. Devido às interacções gravíticas, essa posição é instável, e pensa-se que ele pode, no futuro, passar a cruzar-se com a Terra, e mesmo embater um dia no nosso planeta. Trata-se de mais um objecto de forma irregular, com um diâmetro médio de quase 17 km (mas longe de ser esférico). A topografia mostra uma grande cratera, que terá tido um papel fundamental na evolução da paisagem local. Como de costume, esta nova superfície revelou aspectos novos e levantou questões quanto à evolução e processos geológicos em asteróides de relativamente pequena dimensão.

Em 1998, a sonda Deep Space 1 foi lançada, com o objectivo de demonstrar novas tecnologias (incluindo a propulsão iónica) e sobrevoar o asteróide 9969 Braille, mas essa fase não correu particularmente bem, e as imagens foram desapontantes. A sonda continuou no seu caminho e acabou por sobrevoar um cometa, recolhendo nessa ocasião dados muito relevantes.

No ano seguinte, 1999, foi lançada a sonda Stardust, cujo objectivo principal era o de recolher grãos de poeira soltos por um cometa, o Wild 2; mas pelo caminho a sonda passou pelo asteróide 5535 Annefrank. Membro da família Flora, com um diâmetro de cerca de 4,5 km, pensa-se que este objecto pode na realidade ser composto por dois fragmentos em contacto, mas não existem certezas.

Em 2003, o Japão deu início à missão Hayabusa, que se dirigiu ao asteróide 25143 Itokawa, para recolher uma amostra do seu rególito e a trazer de volta à Terra. A missão enfrentou inúmeros problemas, do falhanço do módulo de descida Minerva à incerteza sobre a recolha da amostra, a perda de contacto com a sonda e o difícil regresso à Terra, mas acabou por ser considerada um sucesso. A 13 de Junho de 2010, a sonda desintegrou-se na atmosfera terrestre, depois de largar uma cápsula com as preciosas amostras, que aterrou no interior da Austrália. As amostras eram grãos de poeira que tinham entrado nos colectores quase por acaso, e não o material que devia ter sido obtido pelo aparelho. Ainda assim, foram as primeiras partículas de um asteróide a serem recolhidas e trazidas para a Terra.

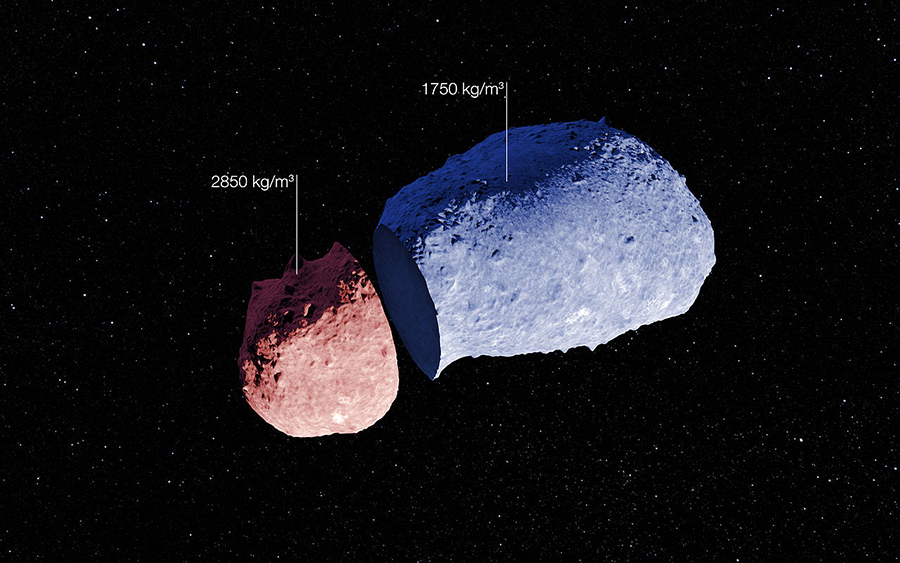

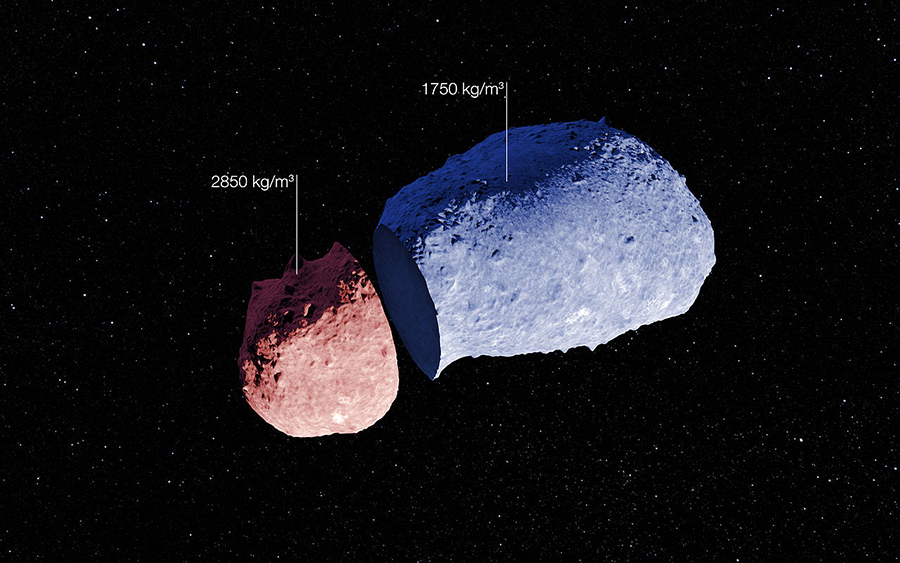

O Itokawa é um objecto de pequena dimensão (o maior eixo não chega a 1 km), com uma forma peculiar (que faz lembrar uma lontra marinha deitada sobre o dorso). É um asteróide que cruza a órbita da Terra (um dos cerca de 1000 Apolos conhecidos), do tipo S. Tem poucas crateras, e tem a aparência de um monte de entulho espacial, sem grande coerência interna. Além disso, possui duas regiões com densidades diferentes, pelo que se julga que é formado pela junção de dois fragmentos que resultaram da desintegração de um asteróide maior.

A ESA juntou-se à investigação sobre objectos menores do Sistema Solar em 2004, com a sonda Rosetta. O seu objectivo foi um cometa, mas a complexa trajectória adoptada para o alcançar permitiu passar por dois asteróides, o 2867 Steins e o 21 Lutécia. Este último, com um diâmetro médio de quase 100 km, é um dos mais densos asteróides conhecidos; pensava-se que podia ter afinidades com o grupo M, dos asteróides metálicos, mas não se detectou metal na superfície, e pensa-se agora que globalmente se assemelha mais a certos tipos de condritos. A forma é irregular e craterizada, com um rególito espesso. Julga-se que este asteróide terá tido origem na zona interna do Sistema Solar e que foi projectado para a Cintura Principal por um encontro com um dos planetas.

A New Horizons, lançada em 2006, passou muitos anos no espaço até sobrevoar em 2019 o 486958 Arrokoth, um objecto transneptuniano de que já falámos, e que se julga corresponder a um planetesimal. Foi um bónus para a sonda, cujo objectivo principal foi Plutão e as suas luas.

A sonda Dawn, lançada em 2007, tinha como alvo dois dos maiores objectos da Cintura Principal. Esteve em órbita de Vesta entre 2011 e 2012, e depois foi ao encontro de Ceres (além de asteróide, um planeta-anão), onde chegou em 2015 e ficou até ao fim da missão, em 2018.

Vesta é considerado um protoplaneta, um objecto de grandes dimensões (para asteróide), com um diâmetro de mais de 500 km, arredondado – algo deformado devido a grandes impactos no passado que produziram inúmeros fragmentos, muitos dos quais atingiram a Terra, fazendo parte de um grupo de meteoritos específico (HED), que as análises feitas pela Dawn relacionaram com diferentes áreas da superfície do asteróide. Vesta é um objecto diferenciado, com um núcleo metálico e um manto rico em olivina, e uma crosta com evidência de processos magmáticos e uma espessura de cerca de 10 km. Só o facto de não ser esférico, devido aos impactos tardios, numa fase em que já era um objecto frio e sem plasticidade, impede que seja considerado um planeta-anão.

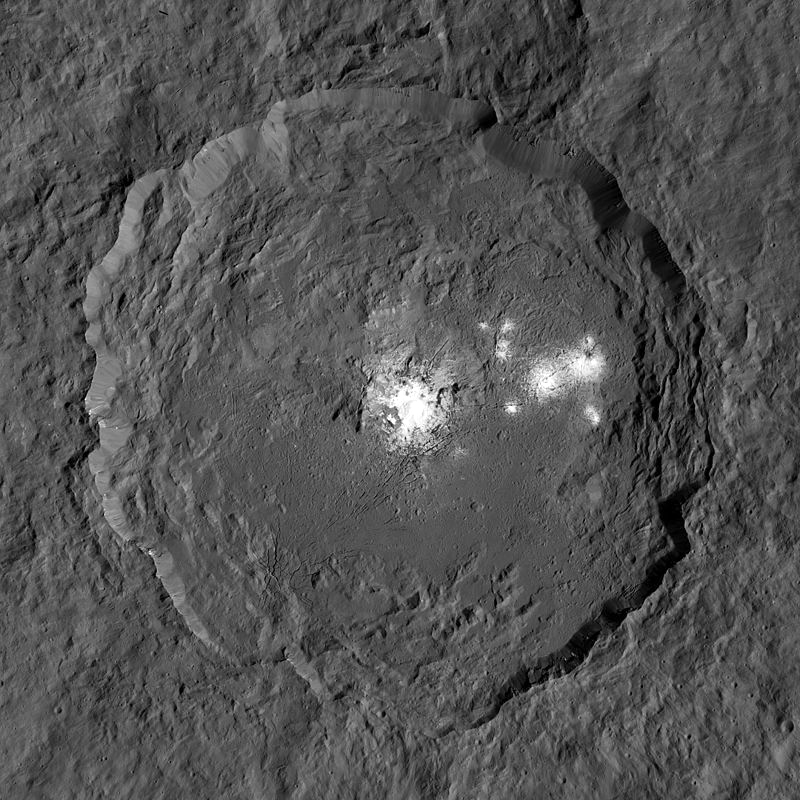

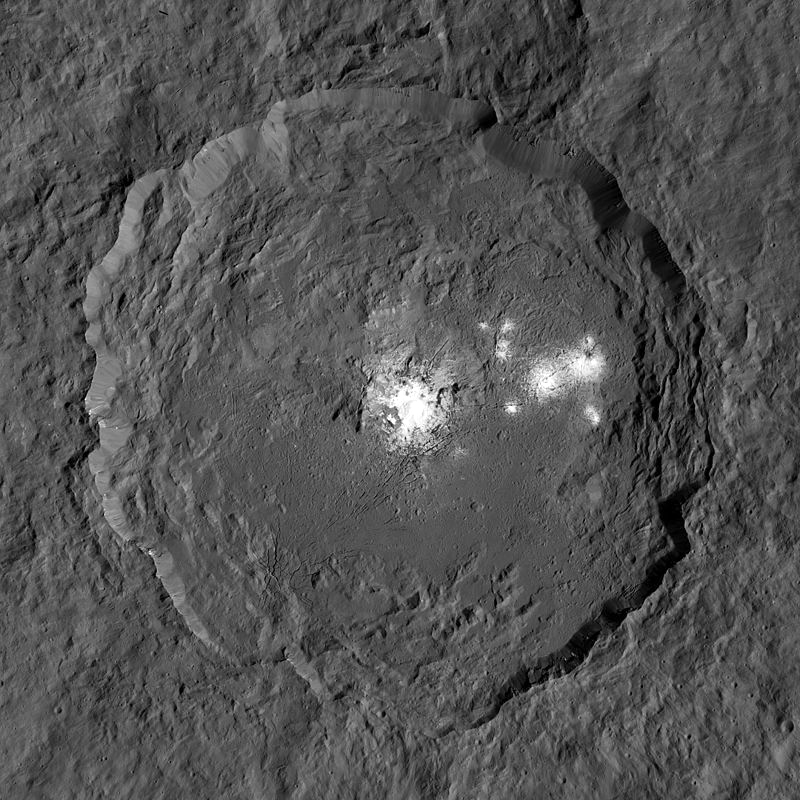

O mesmo não se passa com Ceres. É o mais pequeno objecto do Sistema Solar em equilíbrio hidrostático, ou seja, esférico, com perto de 950 km de diâmetro. É considerado um asteróide do tipo C, mas com algumas particularidades. Tem uma superfície rica em crateras, e alguns indícios de criovulcanismo, relacionado com a presença de água em profundidade. Além disso, as brilhantes manchas detectadas na sua superfície podem dever-se a depósitos de sais que ficam depois da chegada à superfície de plumas de água. A sua constituição interna não está completamente esclarecida, mas Ceres é extremamente rico em água, e pode não ter um núcleo metálico. Considerado um protoplaneta, pensa-se que terá nascido numa zona mais longínqua do Sistema Solar e que foi “atirado” para o interior por Júpiter.

Uma missão lunar chinesa, a Chang’e 2, lançada em 2010, executou também uma passagem por um asteróide, o 4179 Toutatis, em 2012. Um dos asteróides que se aproximam da Terra, já foi alvo de um aviso alarmista sem razão de ser, e não tem qualquer hipótese de colidir com o nosso planeta nos próximos séculos. Tem um diâmetro médio de 2,45 km, mas na realidade é outro objecto que parece ter resultado da junção de dois ou mais fragmentos.

Em 2014, a agência espacial japonesa lançou a Hayabusa 2, dirigida ao asteróide 162173 Ryugu, que alcançou em 2018. Depois de recolher várias amostras, deixou-o no fim de 2019, e está neste momento a caminho da Terra. Ainda é possível que a missão seja prolongada, com o sobrevoo de outro asteróide no futuro. O Ryugu é um objecto pequeno (menos de 1 km de dimensão máxima), com uma forma arredondada, mas com uma crista equatorial. Parece ser formado por material agregado depois de uma colisão, com uma superfície recente. Está classificado como intermédio entre os tipos C e B, e é um Apolo, ou seja, cruza a órbita da Terra.

A Osiris-Rex é uma sonda lançada em 2016 com o objectivo de recolher uma amostra de 60 g do asteróide 101955 Bennu. Chegou à proximidade deste objecto em 2018, e deve regressar à Terra em 2023. Bennu tem uma forma que lembra a de Ryugu, mais pequeno (menos de 250 m de diâmetro), e é também um objecto que se atravessa no caminho da Terra. A sua composição é carbonácea, o que alimenta a esperança de conseguir amostras de material primitivo do Sistema Solar. Este é um asteróide activo, que emite poeira, e alguns sugerem que tenha uma origem cometária.

Para os próximos anos estão previstas novas missões a asteróides: em 2021, a Lucy, que irá estudar os misteriosos asteróides troianos, que partilham a órbita de Júpiter (estão previstos cinco alvos); no ano seguinte, a Psyche, destinada a estudar o asteróide do mesmo nome, do tipo M, ou seja, metálico, presumivelmente o núcleo de um antigo protoplaneta diferenciado – é um objecto de cerca de 200 km de diâmetro, com uma massa importante; a sonda deverá chegar ao seu alvo em 2026, depois de ser lançada por um foguetão da SpaceX.

E não podemos esquecer a ASTER, missão brasileira planeada para 2021, destinada a um sistema triplo de asteróides próximo da Terra, do grupo Amor. Esperemos que nenhum obstáculo leve a novos adiamentos nesta aventura.

Apesar do número de missões aqui apresentadas, há ainda muitas questões a responder sobre os asteróides. Alguns conceitos de missões em estudo relacionam-se com a necessidade de aprender mais sobre as possíveis formas de desviar ou destruir asteróides em rotas de colisão com a Terra. Uma questão de sobrevivência.

Asteroides – Parte 4

No dia 30 de Junho assinala-se mais um Dia Internacional do Asteróide. Este dia foi criado em 2014 por um grupo que incluía cientistas, astronautas e outros, e reconhecido pela ONU em 2016. A data foi escolhida por constituir o aniversário do evento de Tunguska, ocorrido em 1908. Apesar de não existir uma certeza absoluta sobre a causa desta explosão é geralmente considerado que se ficou a dever à desintegração de um objecto extraterrestre na atmosfera.

Esse foi o mais dramático encontro recente da Humanidade com esta ameaça cósmica – que felizmente aconteceu numa zona remota e despovoada. No entanto, eles acontecem com regularidade, e a Terra mostra ainda as cicatrizes de muitos choques com objectos de grande dimensão que ocorreram no passado. Apesar de só no século passado se ter reconhecido a realidade deste processo geológico que afecta praticamente todos os objectos do Sistema Solar, é actualmente evidente e inegável a profunda influência que ele teve no nosso planeta. Da origem da Lua à história da vida na Terra, com consequências no desaparecimento de alguns grupos de organismos e no florescimento de outros, e mesmo ao enriquecimento crustal em certos metais, os impactos de asteróides merecem ser alvo de toda a atenção.

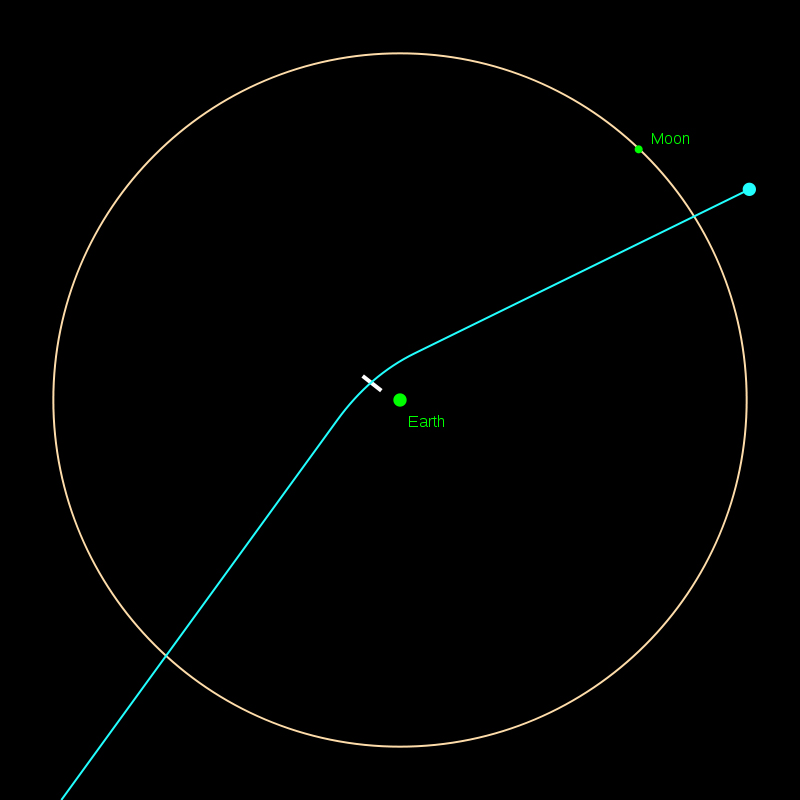

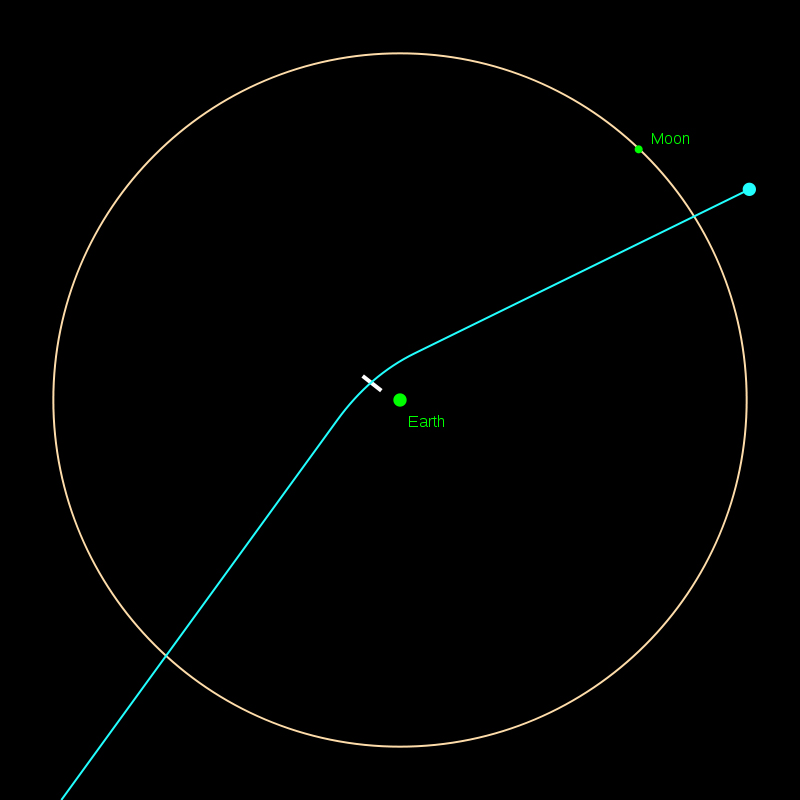

Aconteceram no passado, e podemos estar certos de que ocorrerão no futuro. Mesmo num Sistema Solar menos congestionado do que na sua juventude, as órbitas mais ou menos excêntricas que levam a interacções gravíticas, as passagens de outras estrelas nas proximidades do Sol, e outros factores ainda, podem contribuir para que objectos capazes de provocar grande destruição entrem em trajectórias de colisão com a Terra.

Nas palavras de Carl Sagan, essa é a melhor das razões para que a Humanidade explore e colonize o Sistema Solar: assegurar a sobrevivência da espécie no caso de um evento cataclísmico atingir o planeta onde ela nasceu. Ou seja, evitar o destino dos dinossauros. Já tivemos alguns avisos, e de vez em quando surge nas notícias, geralmente em tom alarmista, uma previsão de que um asteróide pode vir a chocar com a Terra. Dada a incerteza que rodeia as órbitas destes objectos, essas previsões não são propriamente falsas – mas o espaço tem muito… espaço, e na maior parte das ocasiões as probabilidades de um impacto descem e acabam por se revelar nulas. Ainda assim, voltando ao registo geológico, as colisões acontecem.

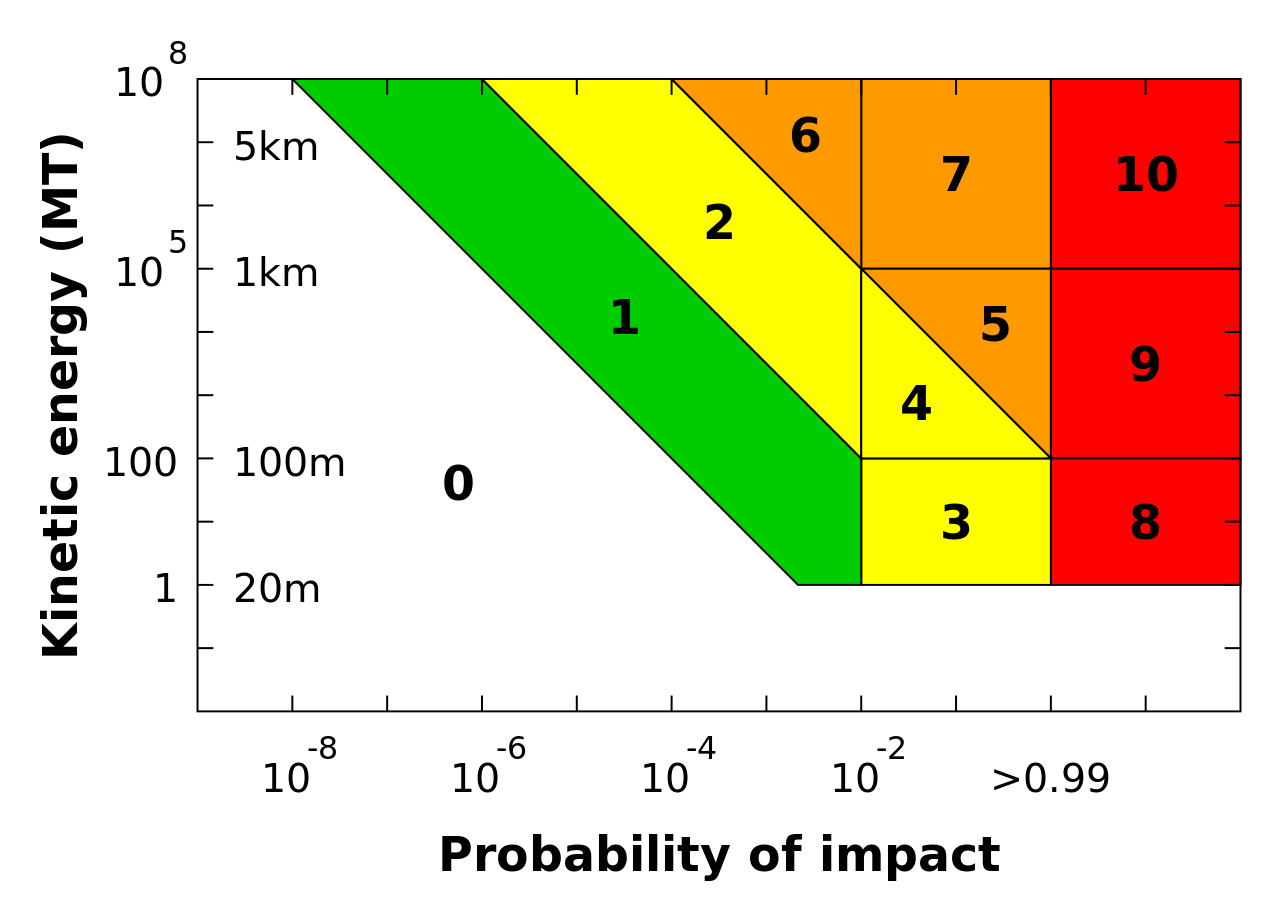

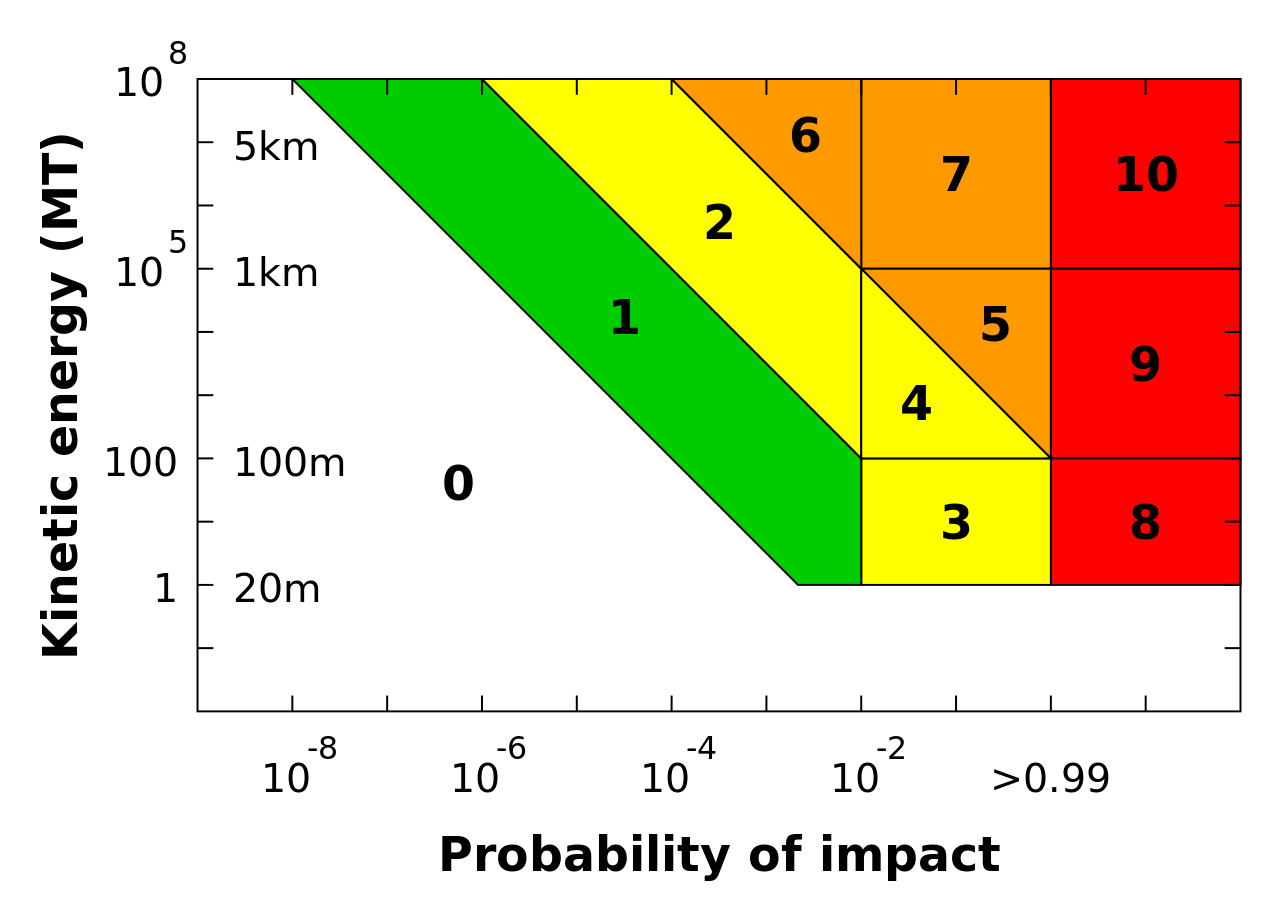

Como podemos avaliar as hipóteses e as consequências de um evento desse género? Aqui misturam-se duas questões: primeiro, precisamos de conhecer a trajectória de um objecto, e depois as suas dimensões e outras características. O que nem sempre – ou melhor, quase nunca – é realmente possível. Ainda assim, no fim do século passado, foi criado um quadro que permite avaliar o grau de ameaça apresentado por um dado objecto em função da informação disponível.

A escala de Turim apresenta dois eixos: no horizontal está representada a probabilidade de impacto (directamente ligada à trajectória do objecto, ou seja, à sua passagem mais ou menos próxima à Terra), de 0 (não se aproxima) a 1 (colisão certa); no vertical está a energia que seria libertada no impacto (esta intimamente ligada às dimensões – ou seja, a massa – do objecto; a sua natureza e velocidade são factores menores, já que a sua variação é menor). O espaço bidimensional definido pelos dois eixos é dividido em áreas e codificado numa escala de 0 a 10, e com cores ligadas ao risco associado ao objecto num dado momento, que começam no branco (risco nulo) e passam pelo verde (risco quase nulo), amarelo (digno de atenção), laranja (ameaçador) e vermelho (colisão certa). Como é fácil de entender, um objecto de grande dimensão que não tenha possibilidade de colisão não é uma ameaça (zona branca), mas um objecto com mais de 20 metros e colisão certa já cai na zona vermelha – mesmo que provoque destruição a uma escala meramente local.

Ao longo dos anos de vigência desta escala, já vários asteróides (normalmente de pequena dimensão) surgiram em posições “coloridas” neste quadro. Todos na zona 1, ou seja, normalmente à espera de uma determinação mais precisa da sua trajectória orbital para regressarem à zona 0. Houve uma excepção: Apophis, um asteróide com cerca de 370 metros, que em 2004 chegou a estar durante algum tempo classificado no grau 4, devido à sua aproximação à Terra em 2029; em 2006 acabou por regressar ao grau 0.

A incerteza na determinação das órbitas faz com que, muitas vezes, a probabilidade de impacto na Terra aumente (mais dados permitem reduzir o tamanho da área em redor da Terra onde o asteróide poderá passar) antes de diminuir (mais dados ainda acabam por definir uma zona de passagem que exclui a Terra).

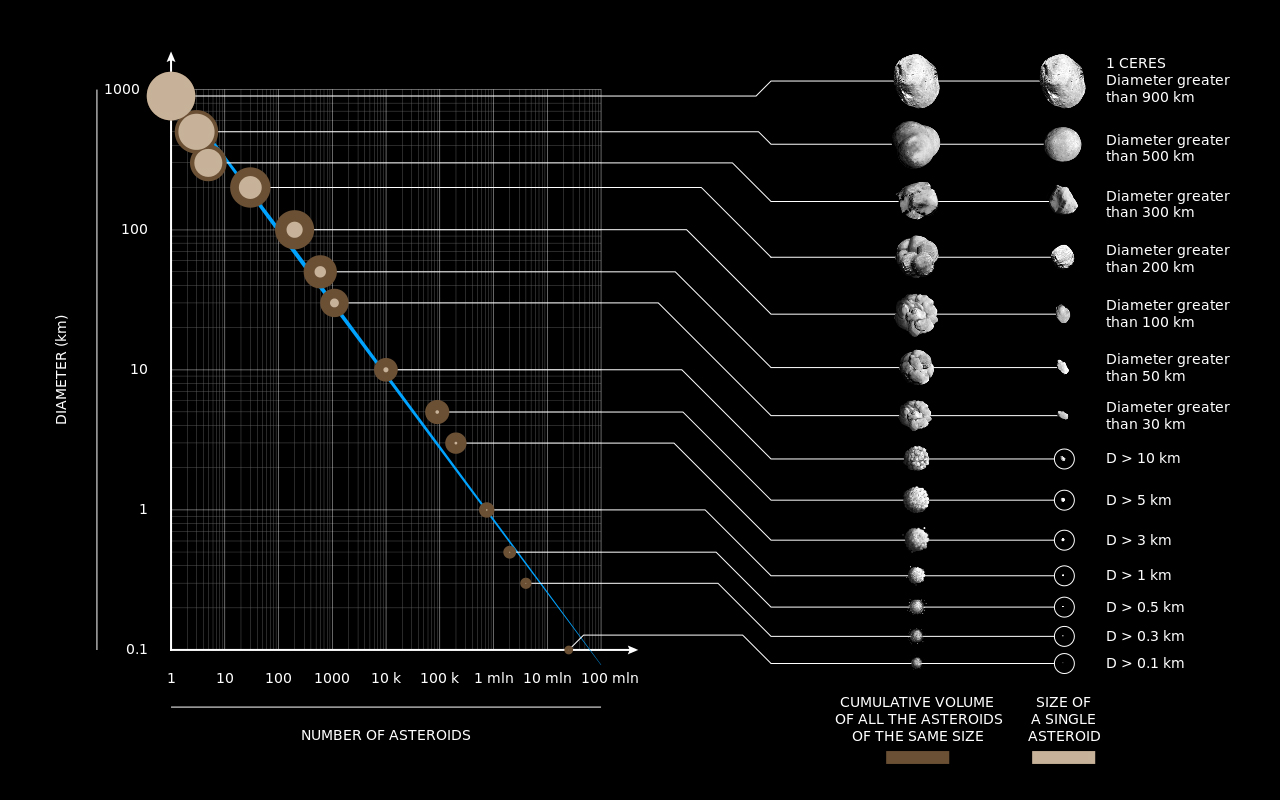

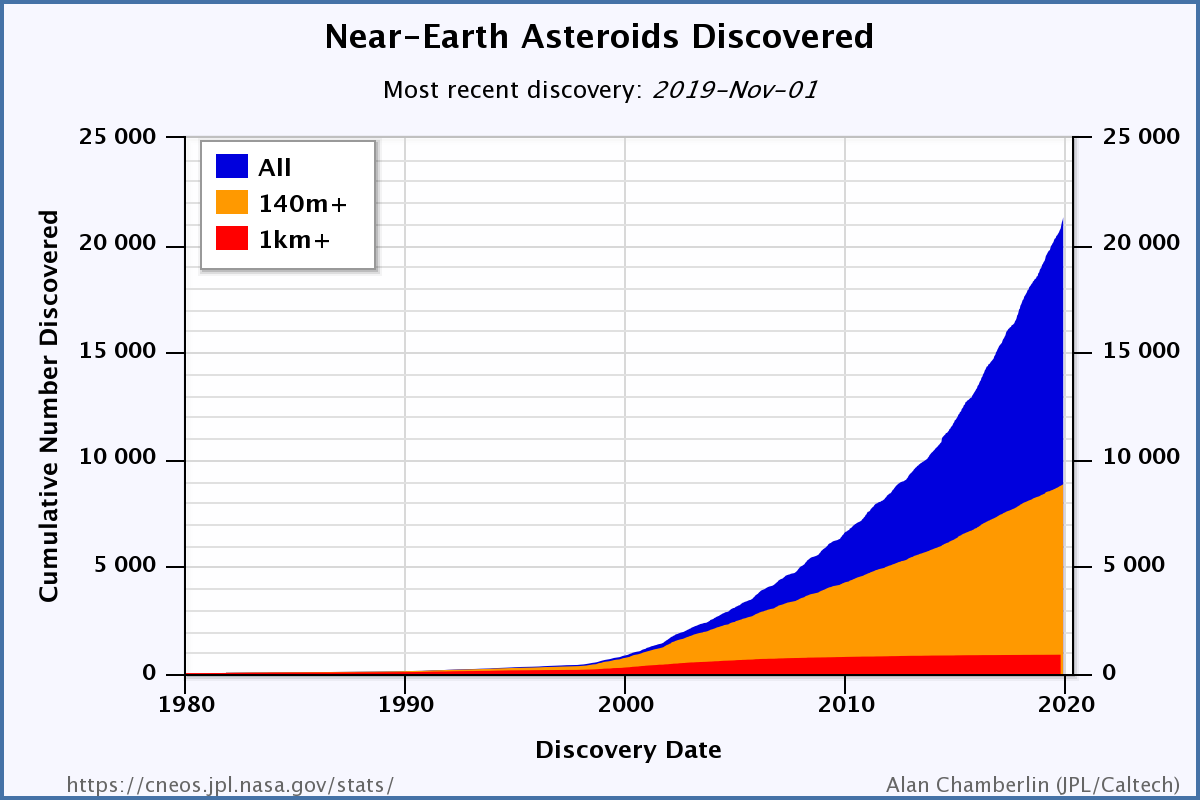

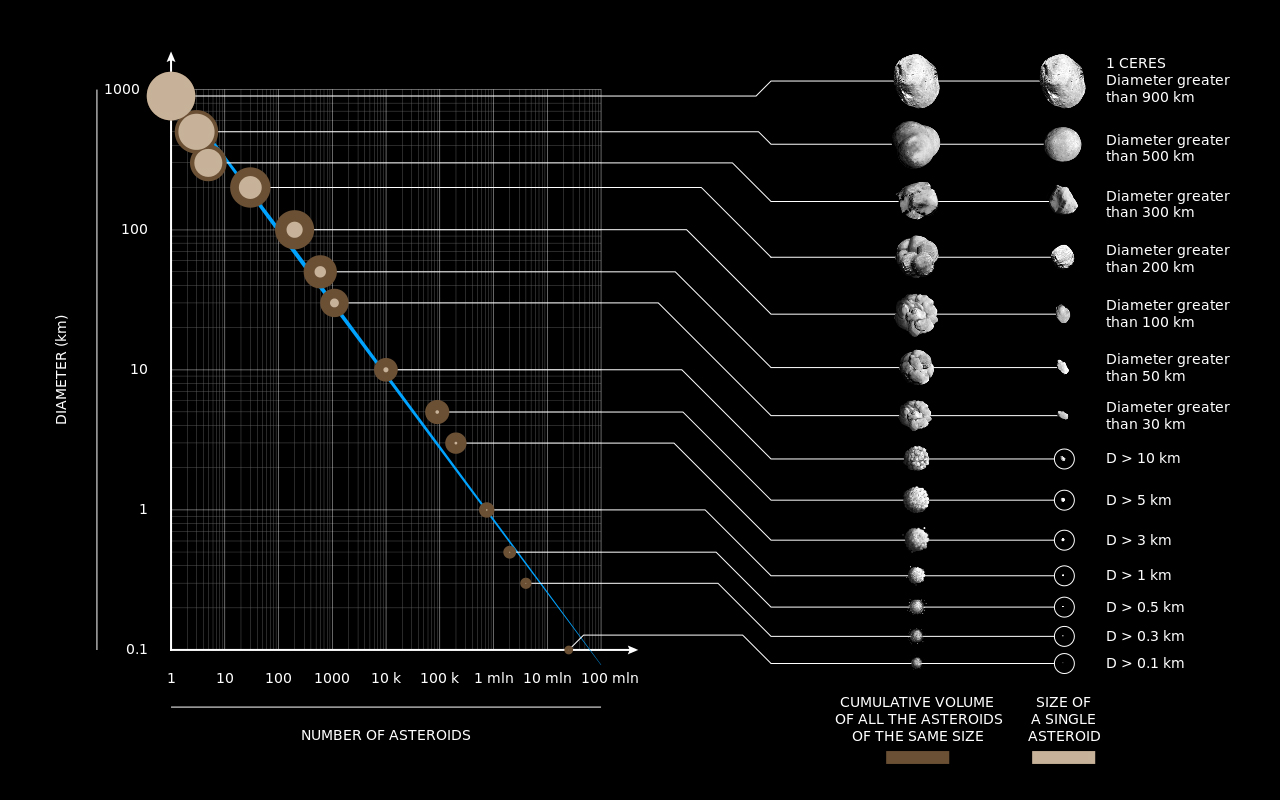

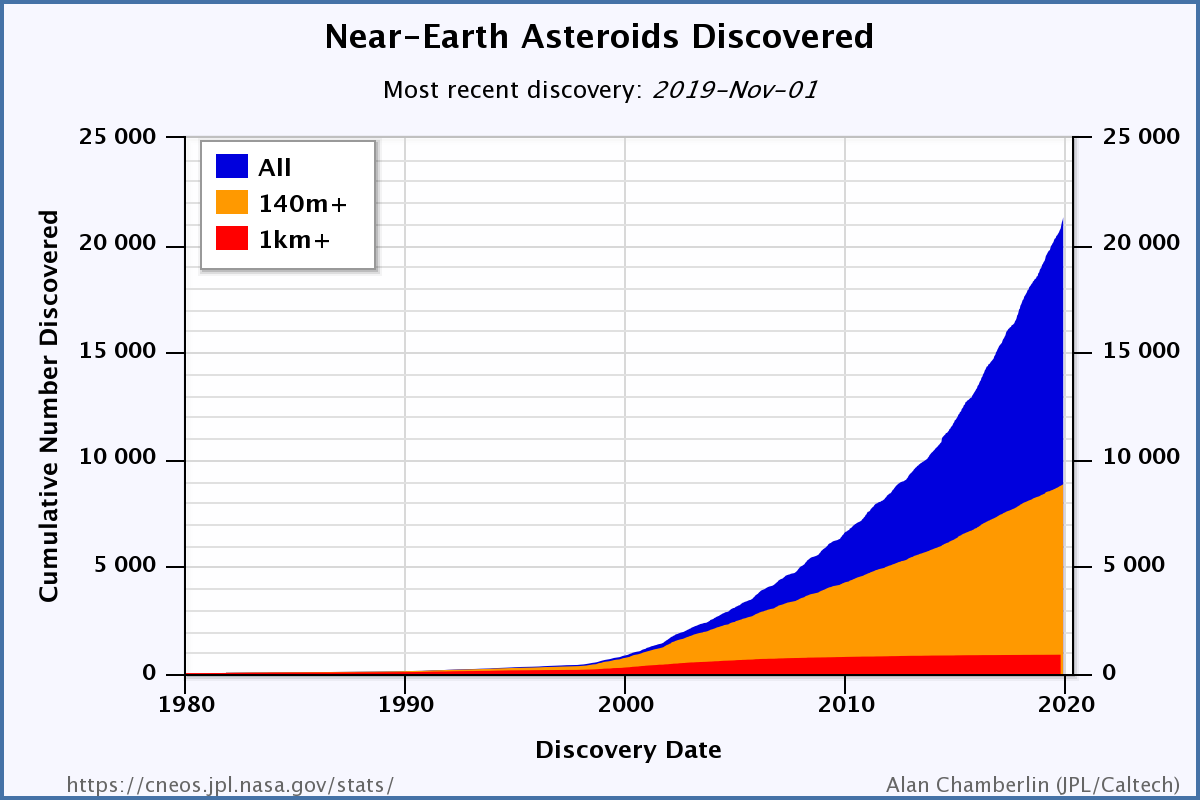

Mas, evidentemente, para poder fazer estas previsões é preciso saber que os objectos existem. Ou seja, descobri-los. Saber onde estão, segui-los, e assim saber onde estarão no futuro. As estimativas do número de asteróides são todas da ordem dos muitos milhões. Claro que para o caso dos impactos no nosso planeta nos interessam particularmente os que circulam na sua proximidade, normalmente designados NEOs ou NEAs (Near-Earth Objects ou Asteroids). Quantos são eles, e que dimensões têm?

Bom, façamos uma precisão: para lá dos asteróides (ou NEAs), há também cometas que se aproximam perigosamente da Terra – para ser chamado NEO, um objecto tem que se aproximar do Sol a menos de 1.3 UAs (Unidades Astronómicas, ou distância média da Terra ao Sol). Mas fiquemos pelos asteróides (os cometas são pouco numerosos). Conhecidos são já perto de 20 000, uma fracção do número total que inclui os que orbitam o Sol na Cintura Principal e noutras regiões mais remotas do Sistema Solar. Uma coisa é certa: à medida que o tamanho diminui, o número aumenta: só os objectos de diâmetro médio inferior a 100 m devem ser mais de 10 milhões.

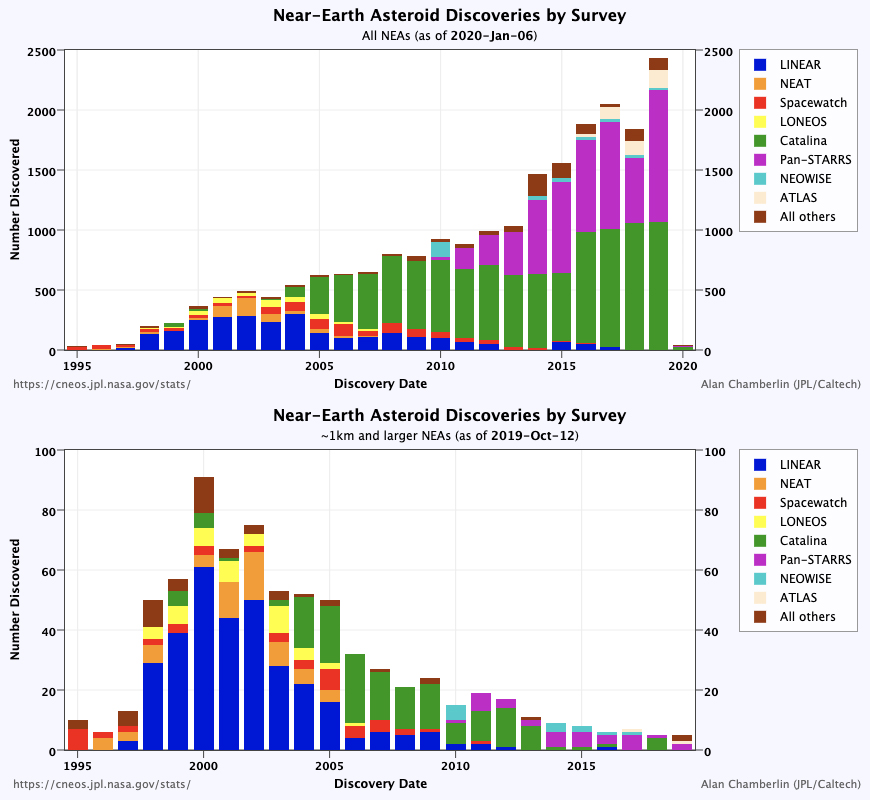

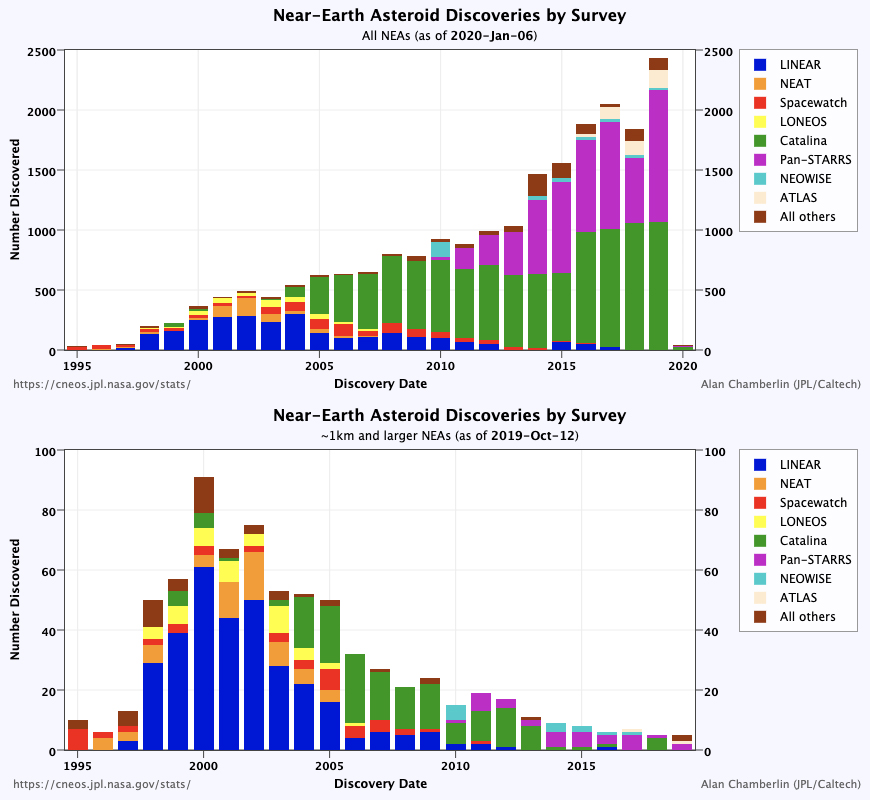

Depois de tomar consciência da ameaça que estes objectos representam, a comunidade científica tem vindo a desenvolver esforços para identificar os NEAs – podemos concluir com alguma certeza que os maiores já foram descobertos, mas perante a enorme quantidade de objectos menores ainda desconhecidos, é fácil concluir que esses esforços não podem ser descurados.

Existem assim inúmeros programas que utilizam telescópios por todo o mundo para tentar encontrar estes objectos e assim diminuir parte do risco que lhes está associado – o de surgirem de surpresa nos nossos céus, a caminho de um impacto com profundas consequências na nossa civilização.

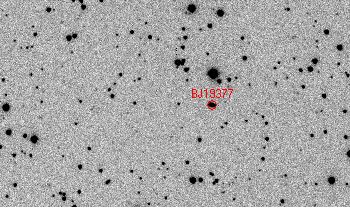

Um que tem para nós particular interesse é o IASC (International Astronomical Search Collaboration). Trata-se de um programa de ciência cidadã que começou em 2006, fundado por Patrick Miller, professor na Universidade texana de Hardin-Simmons, em Abilene. Este programa distribui imagens do céu que são analisadas em escolas e permitem identificar objectos que se deslocam rapidamente contra o padrão das estrelas fixas.

Um que tem para nós particular interesse é o IASC (International Astronomical Search Collaboration). Trata-se de um programa de ciência cidadã que começou em 2006, fundado por Patrick Miller, professor na Universidade texana de Hardin-Simmons, em Abilene. Este programa distribui imagens do céu que são analisadas em escolas e permitem identificar objectos que se deslocam rapidamente contra o padrão das estrelas fixas.

Em Portugal, o projecto deu os primeiros passos em 2007, por acção da professora Leonor Cabral, da Escola Secundária da Cidadela em Cascais (e do NUCLIO). Ao longo dos anos, mais escolas portuguesas, e depois lusófonas, se juntaram ao projecto. Até agora, já mais de 300 escolas e 5000 alunos participaram nele, produzindo milhares de detecções, das quais 59 mereceram a atribuição de uma designação provisória do MPC (Minor Planet Center). Em dois casos, os asteróides foram confirmados como novas descobertas e foram aceites os nomes propostos pelos descobridores; são eles o Lusitano (2012 FF25, cuja descoberta se ficou a dever a equipas de quatro escolas, a Escola Secundária D. Maria II, de Braga, a Escola Secundária Luís de Freitas Branco, de Paço de Arcos, a Escola Secundária D. Inês de Castro, de Alcobaça, e a Escola Secundária de Valpaços); e o Fado (2017 BF79, descoberto por uma equipa da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, de Espinho). No ano lectivo agora terminado, estiveram envolvidas 76 equipas com cerca de 300 alunos, que produziram 723 observações e 6 descobertas (ainda por confirmar). Podemos esperar que no futuro as equipas responsáveis tenham oportunidade de lhes atribuir nomes de ressonância e significado português.

A coordenação do projecto em Portugal está agora nas mãos de Ana Costa, antiga professora, e membro do NUCLIO. O projecto continua, já que há ainda muitos asteróides a descobrir…

E muita coisa ainda a descobrir sobre eles – nomeadamente como os destruir ou desviar no caso de estarem numa trajectória que os conduza a uma colisão com a Terra. Alguns planos de missões espaciais para averiguar dessa possibilidade, empregando uma das inúmeras técnicas propostas, estão ainda nas fases iniciais.

E quanto à possibilidade, tão popular na ficção científica, da exploração mineira de asteróides, e apesar dos passos que têm sido dados no campo legal para a tornar realidade, continua a ser um sonho distante de riqueza… para alguns.

Os asteróides, pela sua diversidade, número, distribuição e influência na história geológica e biológica da Terra, são um fascinante campo de investigação, onde a interdisciplinaridade é fundamental. Muito mais haveria a dizer sobre eles, mas este conjunto de textos não pretende mais do que abrir uma porta e fomentar a curiosidade sobre tão interessante tema.

Asteroids

They number more than a million. Some of them are rounded, others have weird shapes. Some are ‘well behaved’, others don’t follow the traffic rules… which leads to crashes. There is no solid object in the Solar System that does not show the results of those cosmic accidents.

On Earth, they shaped the history of life itself. Now, for a species that, to some extent, owes them its existence, they are precious targets… and a permanent menace. Though we have learned a lot about them in the last two hundred years, there is still much to discover. In this Theme of the Month, we will look into these fascinating objects, the asteroids.

Author: José Saraiva

José Saraiva trained as a geologist. He got a degree from the Univ. of Coimbra, and then an M. Sc. from IST (Technical University of Lisbon), where he spent long years as a project researcher. Mars and other planets, through the lens of Image Analysis, were the target of several researches during those years. Currently, he is a Project Coordinator at NUCLIO, after many years of collaboration.

⬇︎ Click below to read each part of this theme

Asteroids – Part 1

When Herschel discovered Uranus, in 1781, the fact seemed to confirm an idea proposed in 1766: the distances of the planets to the Sun followed a progression that could be translated into a mathematical equation. This idea, known as Titius-Bode law, suggested that there should be a planet between Mars and Jupiter (as Kepler had proposed as early as 1596). And so, a group of 24 European astronomers decided to conduct a search for the missing planet. However, before this endeavour produced any result, on 1 January 1801, the Italian astronomer Piazzi, while confirming the data on a stellar catalogue, discovered a new object, that he first took for a comet, and that he followed until 11 February. It was Bode that, on receiving the news, concluded that the search for the mysterious planet had ended. It received the name of Ceres, roman goddess of agriculture. Its track was lost, bur through the mathematical work of Gauss, it was recovered at the end of the year.

The following year, another object was found in the same area of space (it was Pallas). The discovery was made by Olbers, but it was Herschel that proposed the designation of asteroids for these new planets, given that they always looked through the telescope as points of light, just like the stars. Olbers would go on to discover Vesta in 1807 (Juno had been discovered in 1804, though much smaller in size), and to observe it with the naked eye (our skies were darker at that time).

It was also Olbers that first suggested that the asteroids resulted from the break-up of an ancient and large planet that had once existed in that area of the Solar System. At the same time, an alternative was put forward by Huth, stating that the asteroids had always been there, and that there should be more of them.

In the meantime, the pace of discovery grew, and by the end of the century there were already several hundreds of identified asteroids – by then, already out of the list of planets (though the term was still used at times). They were considered by some as astronomical vermin, as they introduced unwanted ‘noise’ in the observation of the heavens, where there was still so much to discover – a curious parallel with the current situation, when we think of the satellite ‘constellations’ that some companies are launching to the orbit of the Earth.

The arrival of photography led to a rapid increase in the number of known asteroids. And to new discoveries – until then, all those that had been found had orbits in the area between Mars and Jupiter, but in 1896 the first Mars-crossing asteroid was identified, and named as Eros.

In 1906 the first asteroids that share Jupiter’s orbit (albeit with a 60º advance or lag) were found. Thus, Achilles and Patroclus were the first known Trojans of Jupiter.

In 1918, amid several statistical studies of the hundreds of then-known asteroids, Hirayama was the first to define asteroid families, suggesting they had a common origin. And in 1932, the first Earth-crossers were discovered: Apollo and Amor. It was only in 1968 that radar was for the first time used to study an asteroid, Icarus.

The following decade saw the birth of a classificatory scheme of asteroids, based on their characteristics. In 1976 the first member of the Aten group was identified, and in 1977 Chiron was found – this is a weird object, still a mystery, since it shows some cometary characteristics (and some propose that It should receive dwarf planet status), and that was for some time the most distant asteroid known. Only in the 90’s did the trans-neptunian objects begin to be discovered (and the terminology becomes messy in this region of the Solar System).

Meanwhile, to collect all the information about new discoveries, their orbits, characteristics and names, the Minor Planet Center had been created.

Nowadays there are more than one million known asteroids. Though they don’t all have official names, they all are individually designated. In fact, that way to single them out began in 1851 – it was only a question of numbering them in the order of discovery. Other schemes were put forward, with pros and cons, until 1925, when the system still used became the norm; one year is divided into half-months, and each of those periods is designated by a letter in alphabetical order; thus, the first asteroid discovered in the first half of January 2020 is 2020AA (2020 – the year, A – the first half-month, and the other A – because it’s the first); the first one discovered in the second period (from 16 to 31 January) is 2020BA; when the second letters are spent, a number is added.

Still, this is a ‘technical’ designation. The practice of the discoverer of certain types of objects in the Solar System being able to name them is an old one (though we may remember that Galileo, the first discoverer of ‘new’ objects in the Solar System, could not impose the names he picked for the four large satellites of Jupiter). In the case of asteroids, that led to many sorry episodes: from 1875 on, the use of mythological names was put aside, and the parochial names of kings, politicians and other national icons, the names of friends and family, and so forth, became the unfortunate norm.

In 1885, the right to name an asteroid was even the object of an auction… and thus, number 244 is called ‘Bettina’, the wife of Baron von Rothschild. Still, some rules prevailed: all asteroids of the Aten group are given the names of gods from Egypt; and the Jupiter trojans are given the names of greek and trojan heroes according to their position relative to the giant (this did not start on the right foot: Achilles and Patroclus, both fighting for the greeks, were separated; and Hector, the great trojan warrior, was put with the greeks!). Currently, there are strict rules for the naming of asteroids, that preclude the use of living people, for instance.

To conclude, let’s look at the major groups of asteroids now known: the largest number is in the Main Belt, between Mars and Jupiter, though there are some clear groupings in there; in the outer regions of the Solar System there are also large numbers of asteroids, in the Kuiper-Edgeworth Belt; then we have the NEAs, near-Earth asteroids (also divided into different groups); the trojans (first identified following the orbit of Jupiter, but there are similarly situated objects in almost all other planets); the centaurs, whose orbits are in the region between those of the outer planets; scattered asteroids and those that were captured and became satellites of the gas and ice giants (and maybe even Mars), and – a recent discovery – those that probably came from somewhere else and follow orbits that are far from the ecliptic. If you google ‘groups of asteroids’, Wikipedia will show you 133 different designations.

It is common to say that asteroids are the left-overs of the process of planet formation – but what does that really mean?

We will look into that in the next chapter of this Theme of the Month.

Asteroids – Part 2

The Earth and the Solar System have a long history, that has largely happened with no witness to record it. However, the careful analysis of all that we have already encountered when exploring the diverse planets and other objects, the observation of the Universe at large – particularly other stellar systems in an earlier stage of their existence –, and rational speculation allow us to put forth some ideas about the way things may have occurred – which does not preclude that those ideas can be retouched, corrected and changed if one day we discover new clues that force us to rethink the distant past of our system.

According to what we think we know, at the centre of what once was a giant cloud of gas and dust, a star was born – the Sun. Around it was a spinning disk of (mostly) dust, that would lead to the formation of a group of planets. How? The matter that condensed due to the falling temperature slowly began to aggregate and form tiny grains.

Within the dense flattened cloud, the interactions between those grains were common; depending on their relative dimension and velocity, those interactions could lead to agglomeration, which made grains larger, or to disruption, a step backwards, producing again a large number of small fragments. The larger grains tended to collect the smaller ones, and in this way grow faster (though the disruptive collisions never ceased to occur).

This accretion process led to the formation of larger objects – which we call planetesimals; and here we have one of those names that has countless definitions, all different according to the adopted point of view. One thing is sure: in this story, they are a point of passage, with a composition that reflected the global composition of the material of the primordial disk.

Let’s assume that planetesimals were objects with a reasonable dimension – enough for gravity to play a relevant role in their interactions, but not for size (and heat) to lead to the star of a process of internal differentiation. Thus, planetesimals are generally seen as the building blocks for planets – and their largest satellites, and asteroids. The gathering of planetesimals gave origin to protoplanets, larger objects that generally went through internal differentiation (meaning that the denser materials, such as metals, migrated to the centre, and lighter silicates formed crusts) and then had some geological evolution. It’s hard to know if planets formed form these already differentiated objects, or if they resulted from the accretion of countless planetesimals and only then differentiated. Most likely there was a mixed process, with both types of components, probably dependent on the region of birth. In the case of the largest of asteroids, however, the story ends here, in large measure due to the gravitational influence of the planets already formed, that prevented the continuation of accretion of these protoplanets.

Throughout this process, collisions happened, sometimes completely destroying the involved objects (originating clouds of debris), other times stripping them of large fragments or even layers.

That’s how we ended up with the variety of objects that we currently call asteroids: from mere small fragments that became isolated at some point in their history and were never changed again (let’s recall that the designation of asteroid is given to objects larger than 1 m) to round and differentiated objects, that suffered various internal geologic processes (remember that Ceres, the dwarf planet, is also classified as an asteroid… though we are only talking of divisions conceived by the human mind, from which Nature is, of course, absolutely free). In the middle, we have objects thought to be true planetesimals, given that they look almost unaltered (such as Arrokoth, visited by the New Horizons probe not so long ago; this object looks like the result of the low-velocity joining of two bodies) and orbit the Sun beyond the orbit of Neptune – having been ejected there by the gravitational influence of the largest of planets; irregular-shaped asteroids that seem to correspond to rubble piles resulting from old explosive collisions and glued by gravity; asteroids stripped of their outer layers (such as Psyche, an asteroid with a seemingly metal surface, thought to be the core of a differentiated protoplanet that lost the external rocky layers). In fact, the irregular asteroids, showing signs of collisional interactions, are by far the most numerous, and it is thought that in the distant past there were a number of larger bodies that were destroyed and gave rise to these numbers.

Of course, the definition of classes, groups or families of asteroids is due to observation from the Earth – of their orbits, dimensions and shapes, and mostly from the way they reflect several types of electromagnetic radiation, from visible light to radar. The study of asteroids at close range only began in the last decades, thanks to the programs of Solar System exploration by automated probes.

In the 70’s a first division of asteroids into S (siliceous) and C (carbonaceous) types, largely based on their spectral similarity to meteorites of those compositions, was proposed. In the 80’s, new techniques and observations led to the definition of many other groups and types (subdivisions of groups). Nowadays, a classification scheme with 25 groups is used, based on the visual and infrared response of asteroids.

Another division was proposed by Hirayama in the early decades of the 20th century. In this case, the groups are families, grouping asteroids that show some common orbital characteristics, and that are thought to have resulted from the same collisional event that led to the fragmentation of a parent body. A 2015 study identified 122 large families in the Main Belt, on the basis of statistical analysis of the distribution of asteroids in space. Rather curiously, an unexpected compositional homogeneity was found in these families (when it was supposed that the diverse layers, with different composition, of the parent body would be represented) – that could be due to latter collisions within the family.

There are also estimates of the age of the different families, thought that is a step that can easily lead to mistakes – some years ago, a given family was pointed as a “suspect” in the death of the dinosaurs… and later cleared.

Many other characteristics can now be studied in asteroids, and provide information about their complex history, either individual or as a group.

In fact, in this century, the idea that the Solar System was a model of permanence and tranquility, where every object occupied the position in which it was born, went through some serious shocks. Today, the prevailing idea about the history of the Solar System, that includes the so-called Nice model and the Grand Tack, suggests that the giant planets Jupiter and Saturn went through migrations that had major consequences for the distribution of asteroids through the various regions of the system (other than influencing the size of Mars and the positions that Uranus and Neptune occupy). Was that the way that things truly occurred? For the moment, it’s our best explanation – but that doesn’t mean it will be so in the future.

The undeniable fact is that asteroids, inevitable left-overs from the process of planet formation, played an important part in the geological evolution of some of the planets – it was the fact that apparently there has been a large amount of impacts at a point in planetary history, the so-called Late Heavy Bombardment, that led to the search for an explanation, and to the Nice model. Still, in this third planet that we call home, they have a double role, as villains that were fundamental in leading some groups of living beings to extinction, and as heroes that allowed the rise down the line of (at least) a species whose members are capable of speculating about what went down in the Universe before their species came into being.

Today the asteroids are again villains, seen as a permanent threat of destruction by that species. A threat that justifies, above all, a permanent vigilance and an effort to understand them better. And that, in turn, makes them appear as a possible source of untold riches, a fact that leads some to lick their lips in anticipation.

Asteroids – Part 3

In a famous scene of the movie “The Empire Strikes Back”, the Millenium Falcon weaves through a real labyrinth of space rocks, narrowly avoiding destruction. By that time, in the real world, Pioneer 10 and other probes on their way to the giant planets and deep space had already crossed the Asteroid Main Belt of the Solar System, and had not met, during their long months of travel through the region, anything comparable with such a dense population of asteroids… Space is big, and in all dimensions.

Still, curiosity about asteroids was immense. Observations from Earth have their limits. So, many plans were drawn for space missions to visit those objects. However, bringing them to fruition proved difficult. When the Galileo mission to the Jovian system was designed, it was realised that there was the possibility of including a flyby to an asteroid, Amphitrite, the 29th to be discovered, with little more than 200 km in diameter. Unfortunately, the destruction of the space shuttle Challenger postponed the launch of the probe, and that plan fell through. Still, when Galileo left the Earth, it was on course to become the first space probe to get close to an asteroid.

Two years after launching, Galileo went by 951 Gaspra, at a distance of 1500 km; the asteroid has a mean diameter of 12.2 km. Its shape is irregular, and olivine is its main component, making it an S-type asteroid. The surface looks uniform, though there are (small) craters and grooves. The age is calculated between 20 and 300 million years, and it is thought that Gaspra came to be as a fragment of a larger asteroid that, by breaking apart, gave origin to the Flora family.

Two years later, Galileo flew by (at 2940 km) another asteroid, 243 Ida. Also irregular in shape and a little larger than Gaspra (with a mean diameter of 31.4 km), Ida has a densely cratered surface, which tells of an old age. It’s part of the Koronis family, and an S-type by composition. Data collected by Galileo suggest a relation between this type of asteroid and the most common meteorites, the chondrites. However, Ida had a surprise in waiting: a small moon, Dactyl, with a diameter of 1 km. Its origin was not definitely clarified, but it is thought that it was born at the same time as Ida, since they share several characteristics, and a capture was considered very unlikely.

More years went by until a mission came along that had an asteroid as its specific target: 433 Eros, a NEA (near-Earth asteroid). The NEAR Shoemaker probe was launched in 1996, carrying several instruments to analyse with some detail its target, that it should orbit for a year. On the way, in 1997, it passed another asteroid, 253 Mathilde. Then, it missed its first attempt at orbital insertion; the probe was on the verge of being lost, but it recovered in the end and made another attempt, more than a year later, in 2000. After a year around the asteroid, it went down to the surface. It was not expected to survive, but it did, and allowed for the collection of more data. The mission was concluded in February 2001.

Eros, discovered in 1898, was the first known asteroid with an orbit that crosses the orbit of Mars. Due to gravitational interactions, that position is unstable and it is thought that in future Eros can cross the orbit of the Earth and even someday collide with our planet. It’s another irregularly shaped object, with a mean diameter of almost 17 km (far from being spherical, though). Its topography shows a large crater that probably had a fundamental role in the evolution of the landscape. As usual, this newly revealed surface brought to light new aspects, and raised questions about the evolution and geological processes in relatively small-size asteroids.

In 1998, the Deep Space 1 probe was launched with the objective of demonstrating new technologies (including ionic propulsion), and fly by the asteroid 9969 Braille; however, this did not go very well, and the images were a disappointment. The probe went on its way and ended up visiting a comet, an instance when very relevant data were collected.

The following year, 1999, the Stardust probe went up with the goal of collecting dust grains from the Wild 2 comet; on the way to this target, however, the probe went by 5535 Annefrank. This asteroid is a member of the Flora family, with a diameter of 4.5 km, and it is thought that in reality it is composed of two joined fragments, though this is by no means certain.

In 2003, Japan launched the Hayabusa mission, targeted at asteroid 25143 Itokawa, with the aim of collecting a sample of the regolith and bringing it back to Earth. The mission faced many problems, from the failure of the descent module Minerva to the doubts about the sample collection process, the loss of contact with the probe and its difficult return to Earth, but in the end, it was viewed as success. On 13 June 2010, the probe burned in the atmosphere of Earth, after dropping a capsule with the precious samples, that landed in the Australian outback. The samples were dust grains that had come into the collecting apparatus almost by chance, and not the material that was supposed to be collected in the first place. Still, those were the first asteroid particles to be captured and brought back to Earth.

Itokawa is a small object (the longest axis does not reach 1 km), with a peculiar shape (which looks like a sea otter lying in the water, on its back). It’s an Earth-crossing asteroid (one of the 1000 Apollos currently known), and an S-type. It has few craters and looks like a pile of space rubble, with no internal cohesion. Furthermore, it is made of two regions with different densities, and so it is believed that it resulted from the joining of two fragments, born from the disintegration a larger asteroid.

ESA joined the research on minor Solar System bodies in 2004, with the Rosetta probe. Its objective was a comet, but the long and complex trajectory to get there allowed for two asteroid flybys, to 2867 Steins in 2008 and 21 Lutetia in 2010. The latter, with a mean diameter of almost 100 km, is one of the densest known asteroids; it was thought that it had affinities with the M-type, that groups metal asteroids, but there was no metal detected at the surface, and now it is thought that, globally, Lutetia is close to certain types of chondrites. Its shape is irregular and full of craters, with a thick regolith. It is thought that this asteroid was born in the internal region of the Solar System and was ejected to the Main Belt in result of a close encounter with one of the planets.

New Horizons, launched in 2006, spent many years in space until meeting, in 2019, 486958 Arrokoth, a transneptunian object that we have already mentioned, thought to be a planetesimal. This was a bonus for the probe, whose objective had been Pluto and its moons.

Dawn was a probe launched in 2007 that had a double target, two of the largest objects of the Main Belt. It orbited Vesta between 2011 and 2012, and then departed to reach Ceres (not only an asteroid, also a dwarf planet) in 2015, and stay there until the end of the mission, in 2018.

Vesta is considered a protoplanet, a large object (as asteroids go) with a diameter of more than 500 km, rounded – or roundish, given that some large impacts in its past produced some changes in its shape and countless fragments, many of them reaching Earth and being collected as members of a specific group of meteorites (HED) that were related, thanks to the analyses made by the instruments on Dawn, with different areas of the surface of the asteroid. Vesta is a differentiated object, with a metal core and an olivine-rich mantle, and a crust with clear evidence of magmatic processes, 10 km thick. Only the fact that it isn’t a sphere, due to those late impacts, at a stage when it was already cold and had no plasticity, prevents it to be considered a dwarf planet.

The same is not truth for Ceres. It’s the smallest object in the Solar System that is in hydrostatic equilibrium, which means it’s spherical, with a diameter of 950 km. It’s considered a C-type asteroid, but with some particularities. Its surface is full of craters and shows some signs of cryovolcanism, related to the presence of water at depth. Furthermore, the bright spots seen on its surface can be due to salts deposited after brines come to the surface. Its internal structure is not completely clear, but we know that Ceres is water-rich ad may not have a metal core. It’s considered a protoplanet, thought to have formed in an outer region of the Solar System, and thrown into the inner region by Jupiter.

A Chinese lunar mission, Chang’e 2 , launched in 2010, also made an asteroid flyby, to 4179 Toutatis, in 2012. This is one of the asteroids that come close to Earth, and it has been the object of an alarmist warning for no reason, since it does not have any chance of colliding with our planet in the coming centuries. It has a mean diameter of 2.45 km, but in reality, it’s another object that looks like it is made of two or more fragments somehow glued together.

In 2014, the Japanese space agency launched Hayabusa 2, aimed at asteroid 162173 Ryugu, that it reached in 2018. After collecting several samples, it departed in late 2019, and is right now on its way to Earth. Its mission may yet be prolonged, and it may visit another asteroid in the future. Ryugu is a small object (less than 1 km in the largest axis), with a rounded shape, with an equatorial crest. It looks to have been formed by material that came together after a collision, and has a recent surface. It’s classified as an intermediate between C- and B-types, and is an Apollo Earth-crosser.

Osiris-Rex is the name of a probe launched in 2016 with the goal of collecting a 60 g sample from asteroid 1101955 Bennu. Reached its target in 2018, and will be back to Earth in 2023. The shape of Bennu is similar to Ryugu’s, though it’s a smaller object (less than 250 m in diameter), and it’s also an Earth-crosser. It has a carbonaceous composition, which gives hope of collecting samples of the most primitive material in the Solar System. This is also an active asteroid, emitting dust, and some authors suggest that it has a cometary origin.

For the next years there are a number of planned missions to asteroids: in 2012, Lucy will depart to study the mysterious trojan asteroids that share Jupiter’s orbit (it will visit five targets); the following year, Psyche will be launched to go analyse the asteroid with the same name, an M-type, metallic, thought to be the core of an ancient differentiated protoplanet – it’s an object with a diameter of 200 km, with an important mass; the probe should reach its target in 2026, after being launched by SpaceX.

Let’s not forget ASTER, a Brazilian mission planned for 2021, destined to a triple system of asteroids close to the Earth, from the Amor group. We hope that no more obstacles lead to further postponements of this adventure.

Even though we talked about a large number of asteroid missions, there are still many questions about asteroids in need of answer. Some mission concepts being studied are related with the need to learn more about the possible ways to divert or destroy asteroids that may be in collision courses with the Earth. It is a question of survival.

Asteroids – Part 4

On 30 June another International Asteroid Day is celebrated. It was created in 2004, by a group including scientists, astronauts and others, and recognised by a declaration of the UN in 2016. The date was chosen because it was on this day that the Tunguska event occurred, back in 1908. Though there is no definite conclusion as to the cause of the explosion, it is generally thought that it was due to the disintegration of an extraterrestrial object in the atmosphere.

That was the most dramatic of recent encounters between the Earth and this type of cosmic threat – luckily, it happened in a remote and uninhabited area. However, they happen regularly, and the Earth bears the scars of many crashes of large objects that happened in the past. Though it was only in the last century that the reality of this geologic process, affecting almost all objects in the Solar System, was recognised, it is currently evident and undeniable the profound influence it has had on our planet. From the origin of the Moon to the history of life on Earth, with the disappearance of some groups of beings, and the flourishing of others, and even to the crustal enrichment in some metals, asteroid impacts deserve all our attention.

They happened in the past, and we can be sure that they will occur in the future. Even in a Solar System that is far less jammed than it was in its youth, more or less eccentric orbits leading to gravitational interactions, the passage of other stars in the vicinity of the Sun and other factors can contribute to put objects capable of provoking major destruction in collision trajectories with the Earth.

In the words of Carl Sagan, this is the best reason we can ever find for Humanity to explore and colonize the Solar System: make sure that the species survives if a cataclysmic event strikes its planet of origin. In other words, avoiding the fate of the dinosaurs. We have had some warnings, and once in a while the news broadcasters issue a sensational alarm, a forecast of a pending future crash of an asteroid into the Earth. Given the uncertainty surrounding the orbits of these objects, those forecasts are not entirely phoney – still, space is rather large, and on most occasions the probabilities of a collision go down and end up in zero. Still, going back to the geological record, they do happen.

How can we evaluate the chances and consequences of such as event? Two questions merge here: first, we need to know the trajectory of an object, and then its dimensions and other characteristics. That is not always – or very rarely – completely possible. Still, at the end of the last century, scientists created a framework to evaluate the level of threat posed by an object, given the information available at the moment.

The Torino scale has two axes: the horizontal represents the probability of impact (directly connected to the knowledge of the trajectory of the object, or the maximal proximity to the Earth), from 0 (doesn’t come close) to 1 (a certain collision); the vertical shows the energy that would be liberated by the impact (and its consequences; this is dependent on the dimensions – the mass – of the object; its nature and speed are minor factors, given that their range of values is smaller). The bidimensional space thus defined is divided into areas and coded in a scale from 0 to 10, with colours related to the level of threat posed by an object at a given moment; these go from white (no risk), to green (almost no risk), yellow (worthy of attention), orange (threatening) and finally red (certain collision). Understandably, a large object that does not approach the Earth does not constitute a threat (white area), but a 20 metre-wide object that will surely impact the planet falls on the red area – even if the destruction it would cause would only have a local or regional expression.

In the years since the creation of this scale, several asteroids (small ones, generally) have occupied coloured places in the graphic. All in the 1 zone (yellow), normally while we wait for a more precise determination of its orbital trajectory to return to the 0 zone. There was one exception, though: Apophis, a 370-metre asteroid, spent some time in 2004 with the grade of 4, given its proximity to the Earth in 2039; however, in 2006 it went back to 0.

The uncertainty in orbit determination often leads to an increase of the probability of impact on our planet (more data reduce the size of the area surrounding the Earth where the asteroid can pass) before it diminishes (yet more data end up defining an area that excludes the Earth).

Still, to come up with these predictions, we must know that the object in question exists. In other words, they must have been discovered. In order to know where they are, follow their tracks, and thus predict where they will be in the future. Estimates of the number of asteroids are all in the order of the millions. When talking about impacting our planet, we are of course particularly interested in those that come close to it, and that are normally called NEOs or NEAs (Near-Earth Objects or Asteroids). How many are they, and how big?

Well, let’s clarify one thing: other than asteroids (NEAs) there are some comets that come perilously close to the Earth – to be called an NEO, an object has to come closer to the Sun than 1.3 AUs (Astronomical Units, or the mean distance from the Earth to the Sun). Let’s stay with the asteroids (the comets are few, anyway). We already know of more than 20,000 a fraction of the total number that includes those that orbit the Sun in the Main Belt and in other more remote regions of the Solar System. One thing is sure: as we go down in the size department, the numbers rise: it is calculated that the objects smaller than 100 metres must be more than 10 million.

After becoming aware of the threat posed by these objects, the scientific community has endeavoured to identify NEAs – we can conclude with some certainty that the largest ones have been discovered, but given the huge numbers of smaller objects still undiscovered, it’s easy to conclude that those efforts cannot be abandoned.

Thus, there are many programmes that make use of telescopes all over the globe to try to find those objects and thus reduce part of the risk they represent – that they suddenly erupt in our skies, on their way to an impact that could have profound consequences for human civilization.

One such programme that has a particular meaning for us is IASC (International Astronomical Search Collaboration). This is a citizen science project that started in 2006, founded by Patrick Miller, a professor at the Hardin-Simmons University in Abilene, Texas. This programme distributes sky images that are analysed in schools and allow the identification of objects that move quickly against the background stars.

One such programme that has a particular meaning for us is IASC (International Astronomical Search Collaboration). This is a citizen science project that started in 2006, founded by Patrick Miller, a professor at the Hardin-Simmons University in Abilene, Texas. This programme distributes sky images that are analysed in schools and allow the identification of objects that move quickly against the background stars.

In Portugal, the project began in 2007, thanks to Leonor Cabral, a teacher at the Escola Secundária da Cidadela (Cidadela High School), in Cascais, and a member of NUCLIO. Through the years, many more Portuguese schools, and then also from Portuguese-speaking countries, joined the project. So far, more than 300 schools and 5,000 students have taken part, producing thousands of detections, 59 of which have received a provisional identification from the MPC (Minor Planet Center). In two cases, the asteroids have been confirmed as new discoveries and the names proposed by the finders have been officially accepted; they are Lusitano (2012 FF25, discovered by teams from four schools, Escola Secundária D. Maria II, in Braga, Escola Secundária Luís de Freitas Branco, in Paço de Arcos, Escola Secundária D. Inês de Castro, in Alcobaça, and Escola Secundária of Valpaços); and Fado (2017 BF79, discovered by a team from Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, in Espinho). In the school year that now ends, 76 teams with around 300 students were involved, producing 723 observations and six preliminary discoveries (awaiting future confirmation). We can look forward for the teams responsible for these new finds to be given the opportunity to propose names with a Portuguese sound and significance.

The coordination of the project in Portugal is now in the hands of Ana Costa, a former teacher, and also a member of NUCLIO. It will continue, given that there are still many asteroids waiting to be discovered…

And there is still much to find out about them – namely how to destroy or divert them, if we find any that are on a trajectory that will lead to a collision with the Earth. There are plans for space missions that will tackle that possibility, by using one of the many proposed techniques, but they are still in the early stages of design.

As for the possibility, so popular in Science Fiction, of mining the asteroids, and in spite of the steps that have been taken in the legal field to make it come true, it still is no more than a distant dream of wealth… for some.

The asteroids, given their diversity, number, distribution and influence in the geological and biological history of the Earth, are a fascinating field of research, one where interdisciplinarity is fundamental. There is much more that could be said about them, but this series of texts only intends to open a door and awaken curiosity on such an interesting theme.

https://asteroidday.org/event/asteroid-day-hanna-30-06-2020/

Como explicar sobre Asteroides para uma criança de 6 anos?

Maria Clara fez a seguinte pergunta:

– Se Júpiter é tão grande e protege a Terra dos Asteroides, porque os dinossauros morreram?

Clique a bandeirinha verde e descubra a belíssima explicação.

Hanna Beatriz aceitou o desafio para criar uma explicação bem bonitinha para Maria Clara.

Aprendeu a utilizar o Scratch em tempo recorde e com a ajuda de seu amigo Gabriel Luiz inseriu os áudios.

Hanna pesquisou as imagens e orientei quanto a programação e ajustes.

Nota 10 para Hanna para primeira vez a criar um Scratch com belíssimas imagens.

Entre no site do Scratch

https://scratch.mit.edu/

https://scratch.mit.edu/projects/408555621/

Assistam o vídeo: https://drive.google.com/file/d/17Lnf5h-CpVE7N-Cl5OztjxPYK6hsnfgD/view?ts=5efa8715